事件勃発

1936(昭和11)年、2月26日未明、陸軍歩兵大一連隊、歩兵大三連隊から合計1,500名に上る兵士たちが、数十年ぶりといわれる大雪の中、日本の政治の心臓部とも言える永田町、赤坂、半蔵門、麹町一帯へ向けて出動した。兵を率いたのは青年将校と呼ばれる陸軍の尉官(下級士官)ら。蹶起(けっき)の目標は、岡田啓介総理大臣、高橋是清大蔵大臣、斎藤實内大臣、鈴木貫太郎らの襲撃・殺害。「昭和維新」の達成を目指しての直接行動だった。

岡田啓介首相は危うく難を逃れたが、高橋蔵相、斎藤内大臣らは殺害された。

青年将校らは襲撃目標とした政府高官たちを「君側の奸」、つまり天皇の側にあってその大御心の発揮を妨げる奸賊と呼んだ。政府高官や政党幹部、そして大企業が帝国を危うくしていると見て、彼等を排除することで、天皇親政の政治体制を樹立し、日露戦争当時の国のあり方を取り戻そうとした行動だったといわれる。

つまり、天皇陛下は自分たちの味方だ。天皇を取り巻く悪者を成敗することで、あるべき日本の姿を取り戻すのだというのが蹶起した青年将校らの考えだった。

しかし、青年将校らの考えに反して、昭和天皇は事変の知らせを聞いた直後から、青年将校らの動きを厳しく非難。後には自ら近衛師団を率いて鎮圧に向かうとすら言い放ったという。

蹶起部隊から逆賊に

天皇の大御心の実現を目指した蹶起だったが、天皇の支持を得られなかった時点で失敗していたと言える。しかし、事態は不思議な展開を見せる。

命令もないのに下級士官が部隊を率いて出動すること自体、明らかな軍規違反であり反乱であったにも関わらず、陸軍トップの1人である川島義之陸軍大臣は天皇に謁見し、わざわざ反乱軍の「蹶起趣意書」を上奏したのだ。昭和天皇はなぜそのようなものを読み聞かせるのだと激怒し、速やかな鎮圧を命じたというが、陸軍の首脳部は反乱軍討伐に動くのではなく、次のような陸軍大臣告示を作成、さらに印刷の不手際などもあって次の内容が伝えられた。

一、蹶起ノ趣旨ニ就テハ天聴ニ達セラレアリ

二、諸子ノ行動ハ国体顕現ノ至情ニ基クモノト認ム

三、国体ノ真姿顕現ノ現況(弊風ヲモ含ム)ニ就テハ恐懼ニ堪ヘズ

四、各軍事参議官モ一致シテ右ノ趣旨ニヨリ邁進スルコトヲ申合セタリ

五、之以外ハ一ツニ大御心ニ俟ツ

反乱軍の行動を追認し、その意志が天皇に支持されているかのように受け取れる内容だった。反乱の鎮圧のために同じ日本兵同士が事を構えるのを避けたいために、このような意味不明な告示が発せられたのだといわれる。

しかし、反乱軍を慰撫するような文書が出される一方で、鎮圧に向けての動きも着々と進み、27日未明には戒厳が敷かれ、28日には蹶起した部隊を原隊に復帰させる奉勅命令が下される。

昭和維新のために蹶起したつもりだった部隊は、逆賊になってしまった。

さらに29日(!うるう年だったのだ)未明には討伐命令が発せられる。戒厳司令部はラジオやビラ、さらにアドバルーンでも投降を呼びかけ、反乱は急速に収束した。

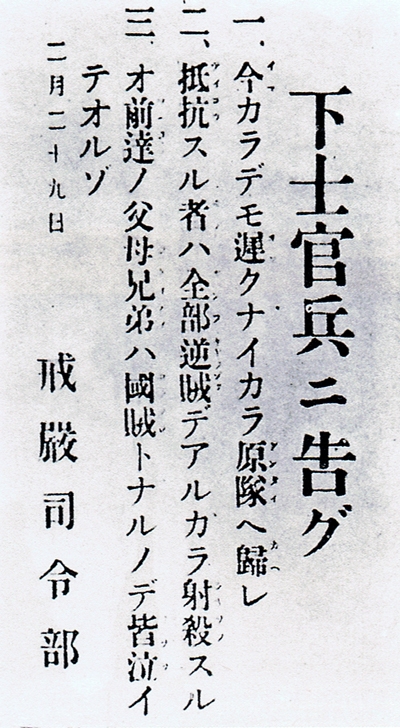

下士官兵に告ぐ

一、今からでも遅くないから原隊へ帰れ

二、抵抗する者は全部逆賊であるから射殺する

三、お前達の父母兄弟は国賊となるので皆泣いておるぞ

二月二十九日

戒厳司令部

戒厳司令部からのビラ

二・二六事件後、どうして軍部が強くなったのか

二・二六事件が日本の歴史の中でも最大規模のクーデタ未遂であることは間違いないだろう。しかし、この事件をめぐっては大きな疑問が残されている。歴史の教科書でも新聞等の説明でも、二・二六事件をきっかけに軍部が政治に対する力を強め、太平洋戦争へ突き進むことになった、などとされる。しかし、下級士官によって起こされたクーデタは鎮圧されたわけだ。蹶起趣意書が国を動かすことはなかった。さらに反乱軍を出してしまった陸軍指導層は、責任をとって謹慎しても然るべきところなのに、そうはならない。

反乱軍の将校たちが陸軍内の派閥・皇道派に属する人たちで、二・二六事件をきっかけに対する派閥・統制派が実権を握ったことで軍国主義が加速したという説明も見かけるが、皇道派はクーデタの前にすでに勢力が衰えていたから、この説は当たらない。二・二六事件がその後の歴史に与えた影響は、どこか他にもあるのかもしれない。

そのひとつとして「下克上」という考え方が軍内部に蔓延したことをあげてもいいのではないか。

前述したとおり蹶起したのは大尉から少尉までの下級士官だ。これに対して軍部の中枢で反乱軍をなだめすかそうとしていた陸軍大臣は大将。少佐・中佐・大佐・少将・中将と6階級も上の大将が、軍規違反を咎めて自ら処断することができなかった。

また、二・二六事件の責任をとって川島陸軍大臣や皇道派の幹部はその地位を追われたが、すでに当時の陸軍を支配していたのは統制派と呼ばれる人々であったのに、多くは責任をとることもなかった。統制派の東条英機は二・二六事件の4年後に陸軍大臣に、さらにその3カ月後には近衛文麿総理大臣を追い出す形で首相に就任している。

下克上は昭和維新とともに二・二六事件を象徴する言葉だが、昭和維新が成らなかった後も、気分としての下克上は軍内部の人々の精神を蚕食し続ける。その象徴的な出来事のひとつが南京大虐殺だったとみることも可能かもしれない。

南京攻略を指揮した陸軍大将・松井石根は、「軍紀ヲ緊粛スヘキコト」を部下である師団長らに強調するがまったく聞き入れられなかったらしい。中国人の反日感情に考慮して日中両国の戦没者を弔う慰霊祭を行おうとしても、師団長らは冷笑をもって返したという。

軍規の乱れに関しては、若杉参謀という仮の名で戦争後期に南京に入った三笠宮崇仁親王が、数百人の若手将校を前に次のように訓示した話も伝えられる。

「その通り。事変未解決の根本原因は日本人が真の日本としての行動をしていないからだ。略奪暴行を行いながら何の皇軍か。現地の一般民衆を苦しめながら聖戦とは何事か。大陸における日本軍官民のこのような在り方で、いったい陛下の大御心にそっているとでも思っているのか」

激怒というほかない。しかしこの話には続きがある。

(若杉参謀が)退席されるや否や、総軍高級副官が冷汗をぬぐいながら、われわれ尉官に対し、「只今のお言葉は、何ともその、恐れ多い次第であるが、その何というか、あまり、いやまあ、なるべくだな、外部には、口外せんようにな」

汗をふきふき、しどろもどろの高級副官であった。

真の日本としての行動をしていないのは、末端の下士官兵のみならず、しどろもどろだった高級副官もまたその1人であったことを如実に物語る。

つまりこの時点で、少なくとも若杉参謀が接したであろう軍の幹部は腐敗し切っていたということになるのだろうか。

さらに、戦後右翼の親玉として知られロッキード事件で起訴された児玉誉士夫の言葉にはきわめて興味深いものがある。

当時、大同では「大同に処女なし」という言葉があったが、この言葉の意味は日本軍の恥辱を意味するものであった。また占領地の寺や廟に行ってみても仏像の首などが無惨にとり毀され、その壁には「何年何月何部隊占領」などと落書してあった。

人間が神や聖人でないかぎり、どこの軍隊でも若干の非行はあるとしても、当時、日増しに激化してきた中国の抗日思想の源が満州事変のみではなく、こうした日本軍の常識はずれの行為がさらにそれに拍車をかける結果となったのだと思う。

満州事変以来、国防国家の確立に名をかりて政治権力を獲得することに狂奔してきた軍の首脳部は、部下にたいする統御力をしだいに失ってきていた。陸軍大臣が中央にあったロボット化されていたと同様に、軍首脳部もまた現地軍を統御できなかった。そして現地軍の幹部は将校、兵士の非行を取締まるには、あまりにもその行いは威厳を失墜するものがあった。

要するに軍部内に革新派が生まれ、首脳部がそれを政治的に利用し、政治的に進出するにつれて下剋上の思想は軍全体に漲ってきたのだった。いわば当初国内政治を革新することを目的とした、少数の下級将校の行動は知らぬ間に軍自体の規律を破壊し、日本軍を思想的に崩壊される結果となった。軍部内の下剋上のこの思想が結局日支事変を誘発し、そして現地における不規律を助長するようになったといえる。

規律を最も重んずるべき組織である軍隊で、それが失われた。大将が少尉におもねるようでは軍規も何もなくなってしまう。その空気は将校のみならず下士官兵の間にも蔓延し、宮様をも激怒させるほどだった。しかしその空気は変わることなく、政府が制止しても軍部は戦線を拡大し、東京の参謀本部が文句を言っても派遣軍は勝手に行動する。強姦、略奪、放火、殺人の四悪を犯した部下を咎める力もない。

二・二六事件の結果、日本が戦争への道を突き進んだというよりも、下克上という気分によって自制を失った日本が戦争への道を転がり落ちていく途中に起きたのが二・二六事件だったと捉えた方がいいのかもしれない。

問題は腐朽の根源がどこにあったのか、さらに時代を遡っていくこととともに、どのようにしてそれが広がっていったのか。二・二六事件のように顕在化したクーデタとは異なる形で「しるし」として見出されるものがないのか、あるのか。明日のために探していこうと思う。

最終更新: