沖縄では絶滅したと思われていた伝説の生き物ジュゴンについてさまざまな人から証言を得るドキュメンタリー映画「ZAN~ジュゴンが姿を見せるとき~」でナビゲーター役の木佐美 有さん。作品としてうみだす言葉の背景にあるものとは?じっくりお聞きしました。

木佐美 有(きさみ ゆう)

WRITER / PRODUCER ニューヨークでの滞在を通して、日本、国際社会の問題への関心を深める。帰国後、ライター、翻訳者、コーディネーターとして、企業の広告活動に携わる。2011年に発生した東日本大震災を機に、報道番組制作を通して、福島第一原発事故後の日本社会の様々な問題に取り組む。官僚、ジャーナリスト、デザイナー、エンジニアと関わる中で、分野を超えた表現や問題へのアプローチを追求する。

自分を規定せず、決めたことは続ける。

――木佐美さんのユニークな点は、肩書がつけにくい枠にはまっていない仕事っぷりだと思いますが、そのキャラクターは子どもの頃からでしたか?

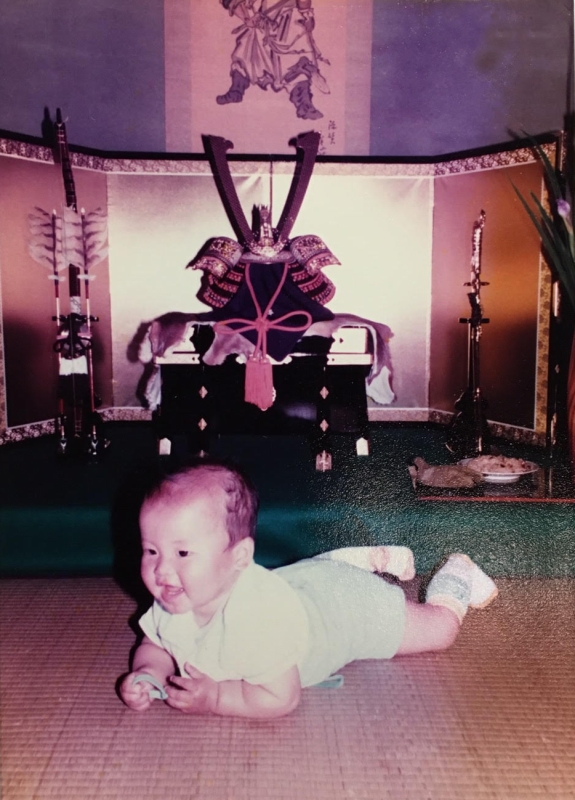

記憶にありませんが幼稚園の頃、皆でラジオ体操をする時間に、独り離れて園庭の亀の甲羅を触っていたらしいです。何かする時に完璧にできないとやらない傾向があったようです。歩き出したのも周りの子より遅かったと聞いています。そういう性格がスポーツを通して、挑戦する喜びを知ってだんだん変わりました。最初に出会ったスポーツは小学3年生から始めた少年野球。特に野球好きだったわけでなく、友達が入っていて、チーム人数が足りない…という理由で参加。ポジションはキャッチャー。幼稚園の頃までは小さかったのが小学生になると体格が良いほうだったからでしょうね。弱小野球チームでも奇跡的に小学5年生の時、地元リーグ戦で優勝。でも進学した地元中学に野球部がなく、バスケに転向しました。

――野球からバスケへ転向。スポーツで培ったメンタルが土台にありますか?

中学時代は、鬼のようなコーチの下、めちゃくちゃ厳しい指導を受けました。毎日ずっと練習に明け暮れ、朝練では10km走り込み、筋トレしてから授業へ。夏休みも1日もありませんでしたが、私自身は休みを必要としていなくて「とにかくやる」というメンタリティが身についた。高校でもバスケ部でしたが、中学が厳しかった分、乗り越えられました。後悔しないように限界までやる。結果として大した成績は残せなくても、自分ですべてやり切りスッキリしてバスケを引退。6年間のバスケ漬け生活から、良いことも悪いことも、自分がやったことはすべて自分に返ってくると学びました。

――日本の大学を卒業してから渡米。就活せずにニューヨーク(以下、NYと略)へ行かれたのは何をされたかったから?

大学では友人とだいたい飲んでいましたね。中高6年間ずっと真剣にバスケをやってきたのでバスケサークルに参加したものの、以前のような情熱はありませんでした。そんな時、初の海外旅行で父と1週間NYへ。父はジャズ好きでNYもよく知っていて「海外を見てみろ」と。私の姉も大学卒業後、アメリカへ留学していました。それらが刺激となり大学の夏季休暇中にカナダのバンクーバーへ語学留学。でも1か月だけの留学では英語は上達しないし物足りなかった。それで就活せずに長期でNYに留学し、しっかり大学で勉強しようと。行ってみたら年齢や国籍とかもバラバラな人が志を持って集まっていて、もっと勉強して学位をとりたいという気持ちになりました。

――日本だと大学生は一斉に就活して新卒で就職して社会人。そういう規定路線でなく積極的に別の選択をされてNYに長期滞在。そこでどんな体験をされました?

語学学校、大学院に在籍した数年間は勉強漬け。大学院卒業後、日本の政府系機関のNY支部で働き始めてからは夜飲みに行くようになりましたけれど。自分にとって厳しい道であったり、不快になったりしても、とにかくいろいろなものを見てみたい、そういう欲求が強かった。海外にいると日本を客観的に見られると同時に、自分のことも客観的に考えられる機会が多くあります。そういう中で、自分のことを規定しないこと、なるべくフラットに自分を置いていたいと考えていました。決められた通りに進めない考え方は日本では否定されてしまいがちですが。私はいろいろなことを決めなかったから、ボーダレスにいろいろな業界に行けて、いろいろな人に会えて、たくさんチャンスをもらえているのかなと思っています。

社会問題を意識し、うまれる言葉。

――職業人としてライターはたくさんいますが、木佐美さんが書く言葉は哲学的な意味があって、しばし考えさせられます。何がきっかけでこの仕事に?

英語で論文を書いていたことで文章を構成できるようになったのが最初です。仕事では、役所の書式、きっちりとした固い文章に触れていたことがベースにあります。言葉にしっかり向き合うきっかけになった翻訳の仕事は日本に帰国後も続けて、そのうち「絵にタイトルをつけてくれないか?」とクリエイターの友人から声を掛けられて、英語と日本語の両方で言葉を編み出すようになりました。今では幅広くライティングに関わる仕事や制作をしています。

――私は広告コピーライターで受け取ってもらいやすい言葉を投げるのが常ですが、木佐美さんのはそれとも違う。うみだす言葉の根底に何がありますか?

大学時代から社会問題を意識してきました。そして、海外に行ったことによって客観的に見えた日本人の生活や習慣、メンタリティの良い面と悪い面。そうした側面は、政治や社会問題にも直結していると思います。3.11の大震災が起こってからはメディア側で情報を発信。そして今は映像制作という手段で伝えています。社会的な視点からのコピーライティングをはじめ、いろいろな業界で見てきた要素や視点を繋ぎながら新しいものが書けるのではないか、と思っています。

――海外での経験、仕事でのキャリアによってご自身を客観視できるようになったわけですね。ご家庭での教育方針はいかがでしたか?

私の育った家庭環境は議論が好きでした。父は学生運動が盛んだった世代で、生き方そのものがメッセージ。母からは、自分が言われて嫌なことは言うな、自分がされて嫌なことはするなと常に言われていましたが、今考えると言い続けてくれたことは本当に良かったと思います。親がどういう態度で子どもに接してきたかで、子どもの心は決まると思います。

――家庭環境はそういう意味で本当に大きい意味をもちますね。

それと、私はアトピー性皮膚炎で特に中学まで治療が大変でした。大人になって回復しましたけれど、思春期は苦しかったですね。私の場合は食べ物に制限はありませんでしたし、野菜は何しろたくさん食卓に並んでいました。今健康に過ごせているのは母が食事を気遣ってくれていたからと感謝していますが、その時は反抗的な態度をとったこともありました。症状が悪化するのを心配して、生活面で警戒していたこともあったので、海外へ行くことは自分にとって大きな意味がありました。

映画という作品から感じてほしいこと。

――「ZAN~ジュゴンが姿を見せるとき~」では制作者でありつつ、ナビゲーターとしても登場されています。何がきっかけで出演も?

私が沖縄の辺野古を訪れていた時、撮影隊として来ていたリック・グレハン監督とボートの上で出会ったのがスタートです。アメリカの大学院で学んできたことは、「世界で起きていること」を多角的な視点で捉えること。沖縄の辺野古で今何が起きているか?を取材を通じて深く知れたことは、そうした学びを実践で体験できた貴重な機会でした。

――この作品を通して一番伝えたいことは、どんなことですか?

人魚のモデルにもなっているジュゴンという伝説の生き物が、自然環境を守る意味を教えてくれています。撮影舞台となっている辺野古・大浦湾の豊かな自然と、そこで進む米軍新基地建設。それにかかわる様々な人々を描いたドキュメンタリー映画です。壊されようとしている美しい自然環境を見ることで、現代に生きる人間と自然との繋がりについて少しでも考えるきっかけになればと思っています。

――日本へ帰国されてから、その間いろいろなことが日本国内で起きました。仕事を通して何か感じられていますか?

日本では、自分の仕事の領域や所轄がしっかりと決められて、前例を踏襲しようとする傾向が強いので、どうしても新しいものがうまれにくい土壌があると思います。また、自分の意志というよりは、他人にどう思われるかによって物事を判断することが自然になっているためコミュニケーションに歪みが起こる。日本のシステムという大きな問題なので、時間をかけて考え、向き合っていきたいですね。

――では最後に、これからの日本の子どもたちはどんな力をつけていくべきと思いますか?

自分自身を客観視できる機会を増やしていくことは大切です。自分とは異なる意見や文化的な背景を持っている人と積極的にコミュニケーションをとり、そのような人とどう共存できるのかを考えることも一つ。そして、「自分はこう思う」と伝える手段はたくさんあると思うので、自分の可能性を自分で決めずにいろいろなことに挑戦してほしいです。私は、自分のためにも、将来の世代のためにも、日本で起きていることをもっと知りたいと思っていますし、自分の意見を自由に言える社会を作ることに貢献していきたいです。

編集後記

――ありがとうございました!嫉妬するほどおもしろい発想を放つ木佐美有君。ご本人は大マジメなのに、作品にはクスッと笑えるネタが挟みこまれているギャップ!これからもその個性豊かな社会的かつ哲学的視点でうみだす言葉で多くの作品がうまれることを期待しています。マザールでも来春3.11に横浜でこの映画の上映会を開催決定。詳細はHP、FaceBook、Twitterなどでお知らせします。

取材・文/マザール あべみちこ

活動インフォメーション

このページについて

このページは株式会社ジェーピーツーワンが運営する「子供の習い事.net 『シリーズこの人に聞く!第142回』」から転載しています。

最終更新: