1707年(宝永4年)に発生した大噴火。宝永火口からの火山灰が江戸に降り積もる

江戸幕府ができて約100年、世は元禄地震の被害から改元されたばかりの頃。九州霧島の噴火(宝永2年)、浅間山の噴火(宝永3年)、南海トラフを震源とするプレート境界型地震、宝永大地震(宝永4年10月4日、現在の暦で10月28日)に引き続いて、11月23日(同じく12月16日)に富士山が大噴火した。

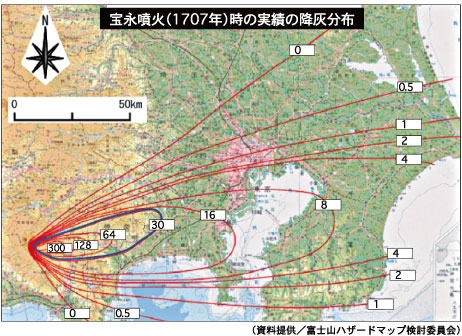

火山性地震に続いて発生した噴火は、山体の南東5合目付近に大きな噴火口をつくり、激しく噴石と火山灰を噴き上げるストロンボリ式噴火に、さらには粘り気の大きな噴出物を一部噴き上げる大噴火に発展した。噴煙は成層圏(地上約10キロ)にまで達し、江戸はもちろん関東一円に火山灰を積もらせた。

(下の画像はいずれも静岡大学防災総合センターのページへのリンク)

降灰は江戸市中で3センチほど。さらに千葉県あたりでも灰が積もったという。この時代の政治家で旗本の新井白石は、灰が雪のように降ったこと、黒い雲の中に雷光が光っていたこと、登城した頃には灰が積もって草木まで白くなっていたことを次のように書き残した。

此日の午後雷の声す。家を出るに及びて、雪のふり下るがごとくなるをよく見るに、白灰の下れる也。西南の方を望むに、黒き雲起りて、雷の光しきりにす。西城に参りつきしにおよびては、白灰地を埋みて、草木もまた皆白くなりぬ。

「折たく柴の記」新井白石

山の形を変えてしまった噴火

「灰が雪のように積もりました」というだけでは、被害の大変さが伝わらないかもしれない。この噴火で山麓には直径40、50センチの噴石が落下してきて、直撃を受けた民家には炎上するものもあったという。住宅だけでなく田畑も噴石と降灰で埋められ、1月1日まで続いた噴火の間には50もの集落が灰に埋もれた。

最近のシミュレーションでは、100キロ近く離れた東京でも、降灰によって交通がマヒしたり、コンピュータなどの電子機器が使えなくなることで社会が大混乱に陥ると指摘されることが多い。しかし、地球の中にある大量のマグマが噴き出される火山灰災害には、物理的な実害が限りなく大きい。宝永噴火の火山爆発指数はVEI-5。どうしようもないほど大規模という噴火規模で、噴き出した噴出物の量は0.7立方キロメートル。1キロ×1キロの広さに高さ700メートルもの火山灰を積み上げた量にあたる。

南側から富士山を眺めると、東側斜面の方が西側斜面よりなだらかに見えるのは、宝永噴火などの噴出物が堆積しているからだとされる。山の形が変わるほどの降灰量だったわけだ。

降り積もった火山灰は、地形を変え、集落を埋めていったが、そればかりではない。灰に埋められるのを免れた集落でも、噴火に起因する災害は続いた。それも、100年という長期間にわたって。

二宮尊徳の時代まで続いた100年災害

富士山東麓から相模湾に注ぐ酒匂川(さかわがわ)は雨のたびに大規模な泥流・土石流に悩まされ続けた。大雨が降れば流域に溜まった火山灰が押し流される。火山灰を含んだ灰色の濁流は、豪雨のたびに堤防を破壊し、中・下流の集落をも襲った。

約10年の間に、噴火によって堆積した火山灰などの半分ほどが流出したと考えられるが、流れ出た火山灰などは中流・下流域の川底を上げ、川全体が氾濫しやすいものになってしまった。

流域である足柄平野の氾濫は噴火から100年以上も続き、人心も経済も荒廃するばかりだったという。この土地で生まれ育った江戸時代後期の偉人、二宮尊徳も酒匂川の水害から波乱万丈な人生をスタートさせている。

数え年で5歳の時に水害で父の農地は荒廃。その後14歳の時に父は亡くなり、二宮尊徳は伯父の家で寝起きしながら、堤防の改修や農地の改修を行い、ついに20歳の頃に実家の再興に成功した。

いくら手をかけても、大雨のたびに氾濫する酒匂川。河原に松の木を植え続けた彼の活動は、まさしく宝永噴火に対抗する、負けない気持ちの表れだ。そんな環境の中で育まれた不屈の気持ちが、二宮尊徳の農業改革のバックボーンにあるのは間違いない。時代を超えて今も生き続ける「報徳思想」(マイクロファイナンスや貧困撲滅活動の原点ともいえる思想)の原点も、ある意味では宝永大噴火にあったと言えるかもしれない。

しかし、ひとたび発生すると、極めて長い時間にわたって、人々の暮らしに影響を及ぼし続ける、巨大災害の恐ろしさを物語るものでもある。

最終更新: