2016年1月27日、「中長期的リスクの低減目標」(平成27年8月版)についての進捗状況を示す資料が発表された。リスク低減のための取り組みがどこまで進んでいるか、それはつまり、事故原発が抱える「いまここにあるリスク」を示すものでもある。

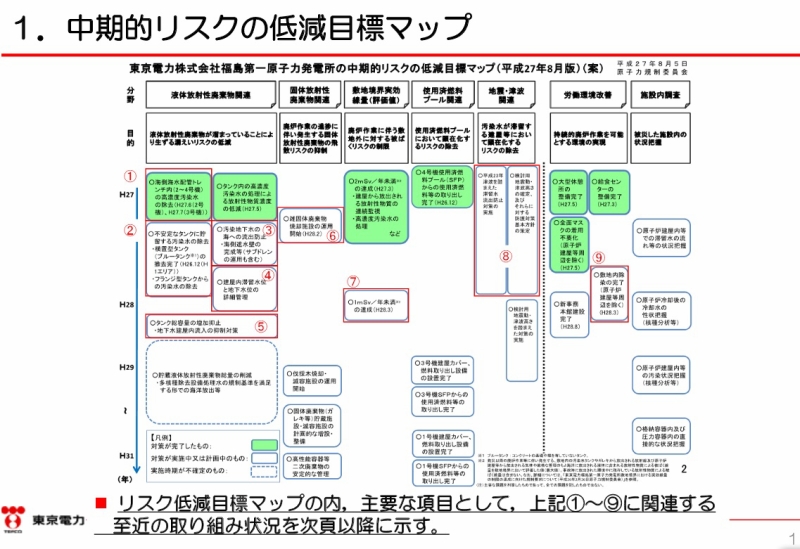

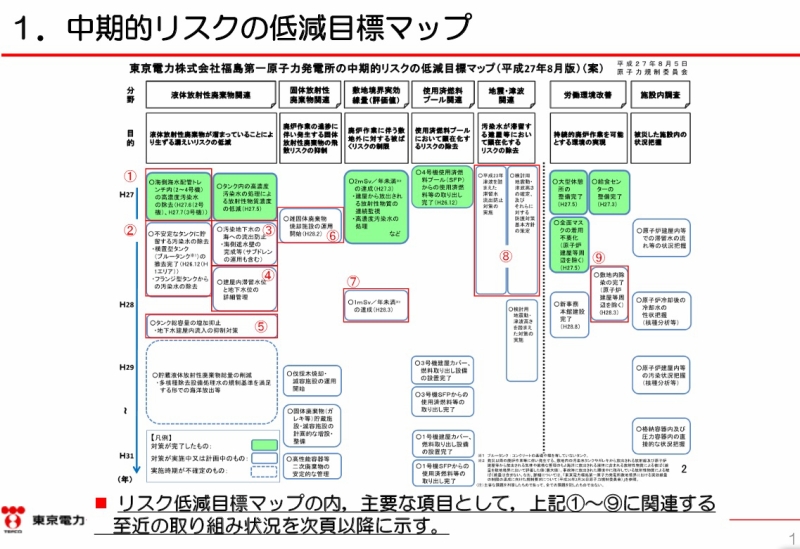

最初のページには、取り組むべきテーマとその進捗が一覧表示されている。緑表示されたものは平成27年8月対策が完了していたもの、実線での囲みは対策が実施中または計画中、破線で囲まれたテーマは実施時期が確定していないもを示している。合計30掲げられたテーマのうち完了は7、実施時期不確定が1。つまり、現在取り組みの最中にあるテーマが大半を占めていることになる。

1月27日に発表された資料では、赤線で囲み表示された9項目について進捗が示されている。主だったものを順に紹介する。

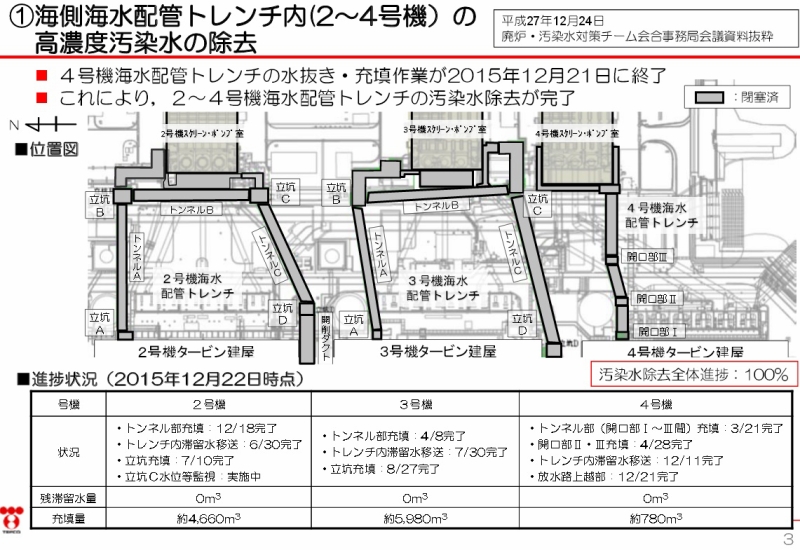

海側海水配管トレンチ内 (2~4号機)の高濃度汚染水の除去

資料冒頭では緑表示で「対策完了」とされていたが、長距離水中流動充塡材として開発された「Hilo」によって、トレンチ内に残された汚染残水の除去とトレンチの空洞を充填する作業が27年12月21日に完了したことが記されている。

無事作業が完了したのは「御の字」ながら、残水ゼロになる前の段階で、「完了」と表明してきたことは、今後の取り組みに関しても疑念を持たれかねない対応だといえる。改善を期待したい。

不安定なタンクに貯留する汚染水の除去

汚染水の漏洩が頻発したフランジ型タンクでは、外の環境への漏れ出しを防ぐために設置された堰からさらに漏洩が発生するなど、汚染水処理を進める上で大きなネックとなってきた。フランジ型タンクは、ボルト止めの隙間が腐食して漏洩しやすい構造的な欠陥があったため、より安全とされる溶接型のタンクへの置き換えが進められている。

汚染水処理の初期から使われてきた横置き型タンク(ブルータンク)には堰が設置されていないため、漏洩事故発生時の対策で大きな懸念があった。H1エリアにあった170基は平成26年12月に全基撤去した上、27年6月には溶接型タンクへのリプレースも完了。H2エリアでは28年1月13日の時点で、100基中77基の撤去が終わったと報告されている。(残り23基中20基は28年5,6月頃撤去、3基はコンクリート製の堰を設置した上で継続使用の方針)

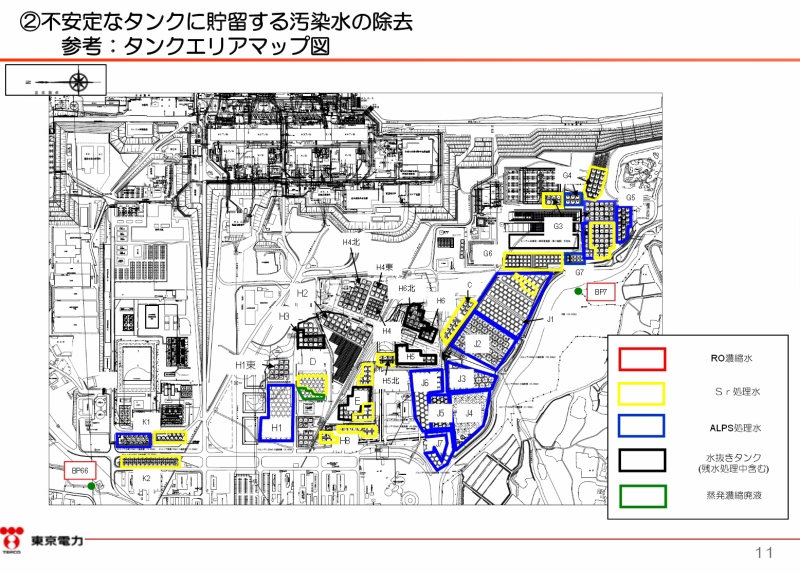

上はほぼ最新と思われるタンクエリアマップ。それぞれのエリアで保管されている汚染水などの種類も示されている。

赤表記の「RO濃縮水」は建屋などに溜まった汚染水を多核種除去設備(ALPS)で処理する前処理として約2倍に濃縮したもの。ベータ核種を中心に極めて高濃度に汚染された水だったが、現在はごく僅かになっている。

黄色表記の「Sr処理水(ストロンチウム処理水)」は、多核種除去設備(ALPS)などの運用が遅れたのを受けて導入された簡易的なストロンチウム処理を経た後の水。建屋滞留水やRO濃縮水に比べては濃度は低いものの、まだかなりの放射性物質が残っているため、再度の処理が必要な「処理途中の汚染水」。

青囲みの「ALPS処理水」は、多核種除去設備などで放射性核種の多くを除去した後の水だが、トリチウム(三重水素・放射性水素)と高いレベルで残存するため、現状としては貯め続けるほかないとされている。

水抜きタンクは、解体のため水抜きを行っているタンクのことだろうか。蒸発濃縮廃液は、処理中の汚染水のH2Oを蒸発させて濃度を高めた汚染水。

汚染地下水の海への流出防止

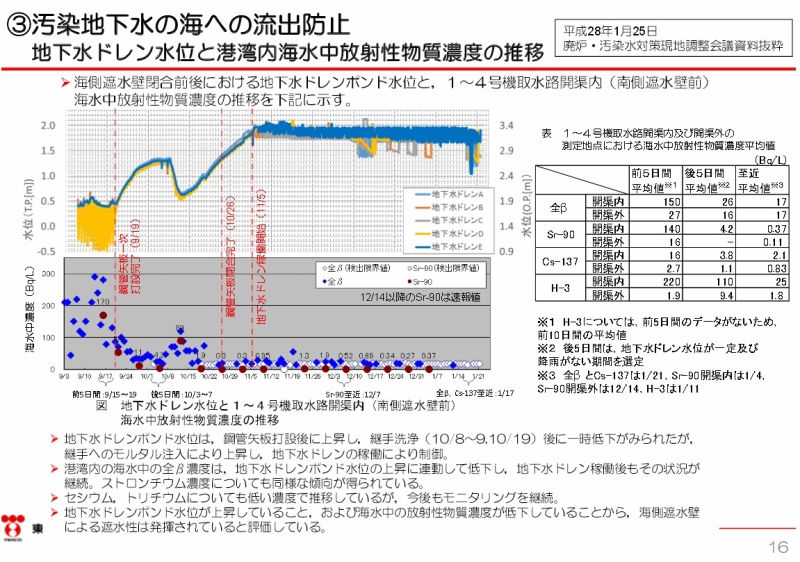

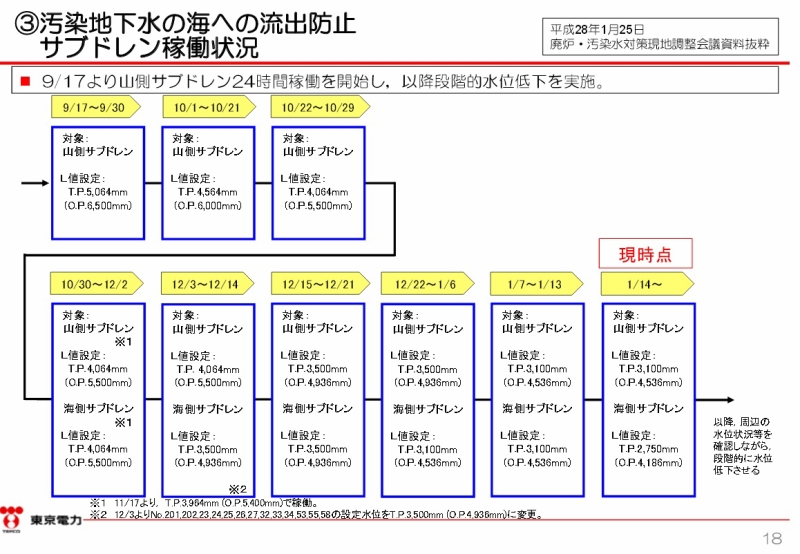

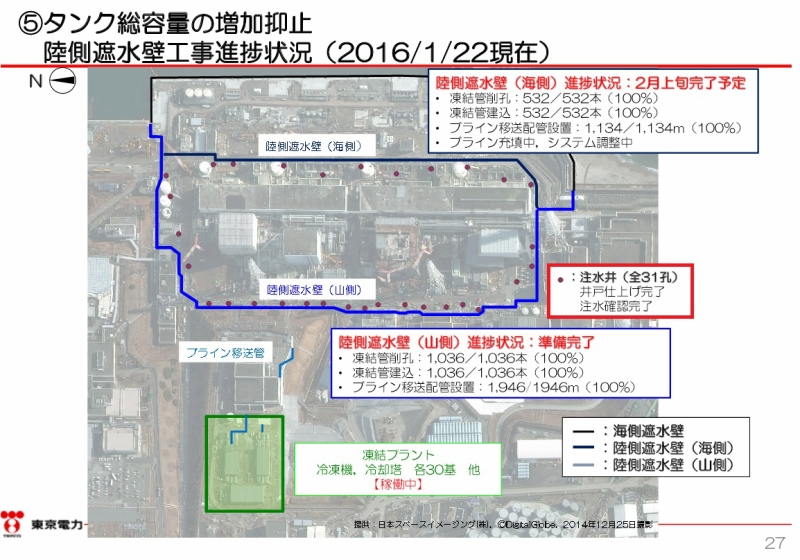

事故原発から汚染された地下水が海洋へ流出させない対策は、海側遮水壁、地下水ドレン、サブドレンの連携で対処が行われている。

平成27年10月に海側遮水壁が閉合されて以降、海水の分析結果でセシウム、全ベータ濃度、ストロンチウム、さらに11月からはトリチウム濃度も低下している。裏を返せばそれまでダダ漏れ状態だったものにある程度の歯止めが掛かったと考えられるが、地下水が海に流れ出さなくなったことで別の問題も発生している。その新たな問題を示すのが下のページの左のグラフだ。

縦軸方向に赤線で示された遮水壁の工事が進展するにつれて、地下水位がどんどん上昇しているのだ。地下水位の上昇は遮水壁が機能していることを示すものだが、放っておくと4メートル盤と呼ばれる海沿いのエリアに地下水があふれだすおそれがある。

その対応として、護岸近くに設置された地下水ドレンから地下水の汲み上げが継続して実施されている。地下水ドレンはサブドレン計画の一環として浄化後の海洋排水が予定されていたが、地下水の放射性物質濃度が高いため、5基の地下水ドレンのうち4基からは、汚染水処理の起点ともいえるタービン建屋に地下水を移送しているという。

遮水壁の閉合によって、処理すべき汚染水の増加が引き起こされてしまった。これが地下水をめぐる大きな課題のひとつとなっている。

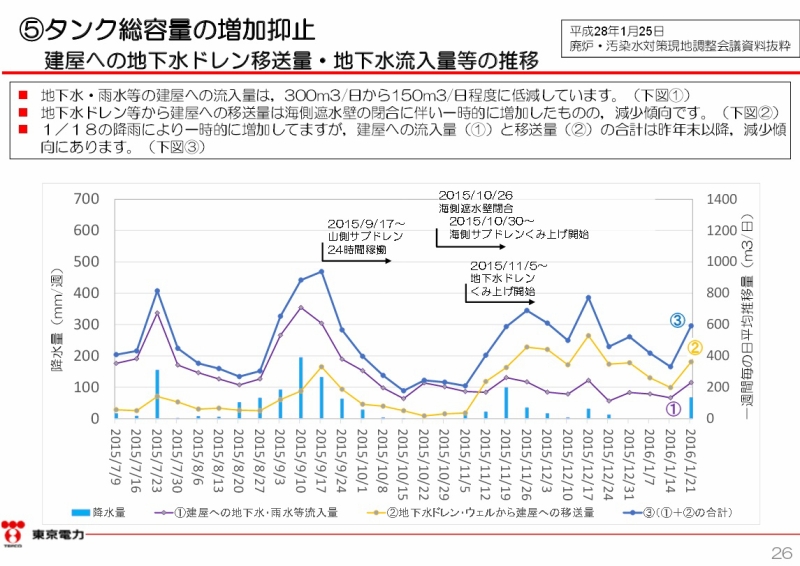

資料のページ順は飛んでしまうが、下記のグラフの黄色い折れ線が地下水ドレンから建屋へ移送されている水(汚染度が高く、サブドレンとして運用できない地下水)の水位を示している。

地下水ドレンの汲み上げ稼働以降は、建屋に流入する地下水や雨水よりもはるかに多くの地下水が建屋に移送されていることが分かる。汚染水を減らすための一連の計画が、逆に処理しなければならない汚染水を増やしている状況を引き起こす、思うに任せない展開になっているわけだ。

【懸念される状況】地下水ドレン等から建屋への地下水移送量は、建屋に直接流入してくる地下水の量を超えている。また地下水ドレン等の汲み上げ量は降雨量に対して、建屋直接流入量よりもビビットに反応しているように見える。

今後、大量の降雨で地下水ドレンの汲み上げポンドをあふれさせないために、建屋への移送量が増加した際、建屋内の滞留水水位が、周辺地下水位を超えて、汚染された滞留水が地下水側に逆流する危険を排除できない状況だ。汚染水拡散を考えるとき、この状況は大いに懸念される。

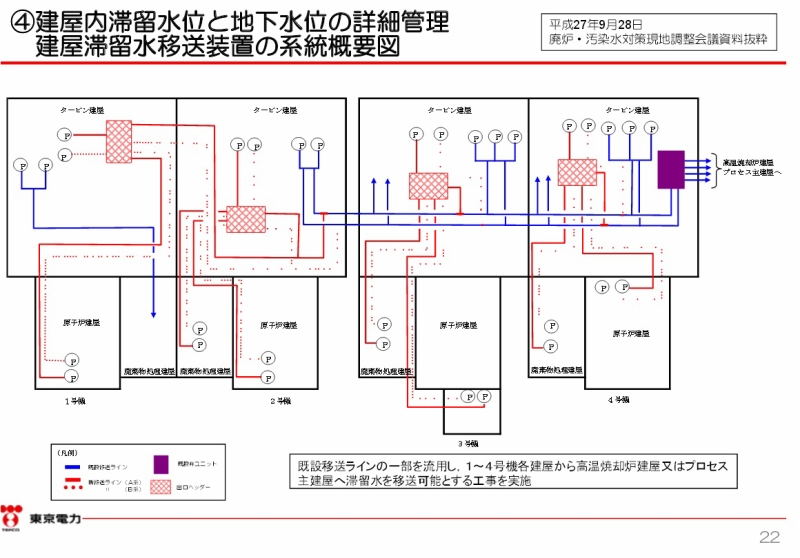

建屋内滞留水位と地下水位の詳細管理

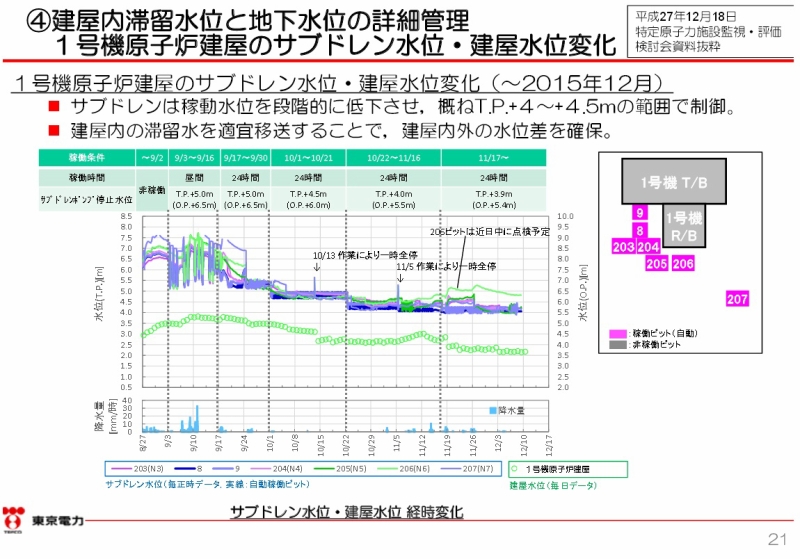

地下水の汲み上げは海に面した地下水ドレンのみならず、建屋近くに大量に掘られたサブドレンからも継続的に行われている。上にも指摘したようにここで問題になるのは、建屋内に滞留する汚染水の水位と、建屋外側の地下水位の厳密なコントロールだ。現状では地下水位の方が高いため、汚染度の低い地下水が汚染度の高い建屋内部に流れ込む形になっているとされる。もしもこの水位差が逆転してしまうと、汚染度の高い建屋内部の汚染水が、地下水、ひいては外の環境中に漏出してしまうことになる。

廃炉に向けての作業を進捗させる上では、建屋内部に滞留する汚染水を少しずつ減らしていきたい。建屋内の滞留水水位を下げると、地下水位もその分下げていかなければ、建屋への流入量が増えて汚染水を減らすことができない。そのため、サブドレンの稼働以降、地下水の水位も減少している。山側サブドレンでは、9月から1月までの期間に約2メートル水位を低下させている。

別のページ(21ページ)のグラフで見ても、サブドレン稼働後は徐々に水位を低下させていることが分かる。

しかしグラフの9月3日~16日にかけてが顕著だが、降雨量によってサブドレン水位は大きく上下する傾向がある。10月以降はそれほど大きな降水がなかったため、段階的にサブドレン水位の低下がうまく行っていると考えることも出来る。

サブドレン水位が上昇すれば建屋内に流入する地下水の量が増えるため、建屋内水位も上昇する。建屋内水位が上昇した際に、サブドレンの水位が急激に低下するようなことが起これば、建屋内の高濃度汚染水が地下水に逆流する事態を引き起こしかねない。地下水脈を通して地下が広い範囲で汚染されてしまう懸念もある。その対策として、地下水位を人為的に高めるための注水井31孔の準備も完了しているという。(下の地図の茶色のスポット)

また現在、建屋内の滞留水の主な移送ラインは、タービン建屋から処理施設がある高温焼却炉建屋・プロセス主建屋を結ぶものがメインで、原子炉建屋や廃棄物処理建屋などの滞留水はタービン建屋に自然流下する前提で移送が実施されている。

建屋内のさまざまな施設間や建屋間を結ぶ移送ラインの新設も、建屋水位をきめ細かくコントロールするための措置だと考えていいだろう。

【懸念される状況】注水井の設置や建屋内の滞留水移送系統の改善工事は、地下水位と建屋内滞留水の水位逆転を予防することに、東京電力が力を注いでいることを示している。しかし問題は、急激な水位変動があった際にこれらの対策の応答性がどれくらいあるかということだ。

常識的に考えて、事故後5年近くに渡って建屋内の水位より高い状況が続いてきた地下水の水位が急激に低下することは考えにくい。しかし、問題はより海に近い地下水ドレンの水位が降雨などで急上昇した場合だ。

地下水ドレン汲み上げ水の移送先は、海洋排出を前提としたメインストリームの他に、タービン建屋への移送路と、高台にある35m盤タンクへの移送路という2つのバイパスが「のがし弁」的に設置されている。しかし、35m盤タンクへの移送ラインは集水タンクから分岐している。このラインを使うとなると、メインストリームの1つの工程である集水タンクを、地下水ドレン汲み上げ水の汚染された水で汚してしまうことなる。その後のサブドレンの運用そのものに支障をきたすかもしれない。このことを嫌って、タービン建屋に大量の地下水が移送された結果、地下水位と建屋内滞留水の水位逆転が発生しないとは言い切れない。

大規模な環境汚染につながりかねない地下水位と建屋内滞留水の水位逆転を防ぐ手立ては、一重に東京電力のオペレーションに委ねられているのである。

タンク総容量の増加抑止

2014年4月に始まった地下水バイパスは、2016年1月26日までに累計162,870トンの地下水を海洋排水。また、2015年9月3日に開始されたサブドレンの運用は2016年1月24日までに累計で50,768トンを排出した。その結果、建屋地下に流入する地下水は1日あたり150トンほどとの評価が示されている。

建屋内に流入した水は、汚染水であれ地下水であれ、あるいは雨水であれ、汚染水処理のプロセスに回すことになる。建屋が起点となって処理された水は、原子炉の冷却に使われる以外のほぼ全量がタンクで貯蔵されるため、タンクの総容量抑制のためには、建屋に流れこむ水を減らさなければならない。

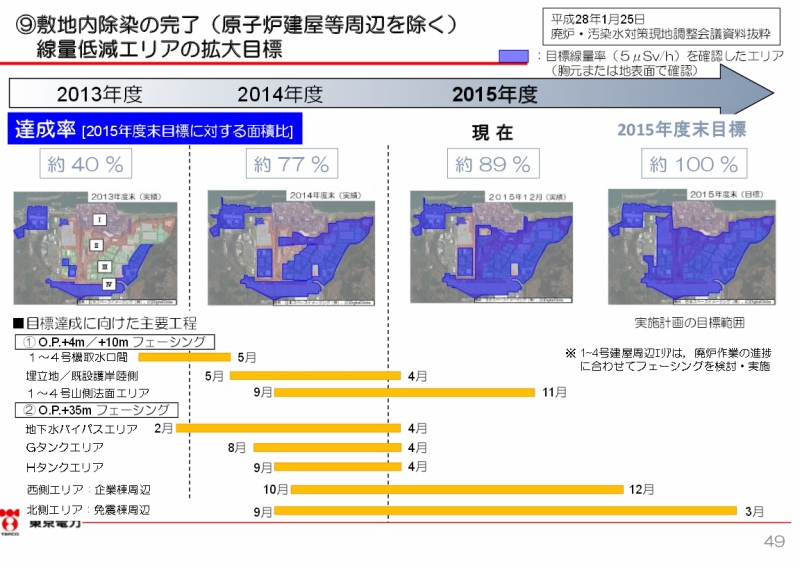

その有効な手段として作業が進められているのがフェーシング。敷地内の地表をアスファルトやセメントなどで被覆することで、雨水の地下浸透抑制を狙っている。

フェーシングには地下水を減らすだけでなく、地表からの放射線をカットすることで、作業環境の線量低減の効果もある。2015年11月時点での進捗率は93%だという。

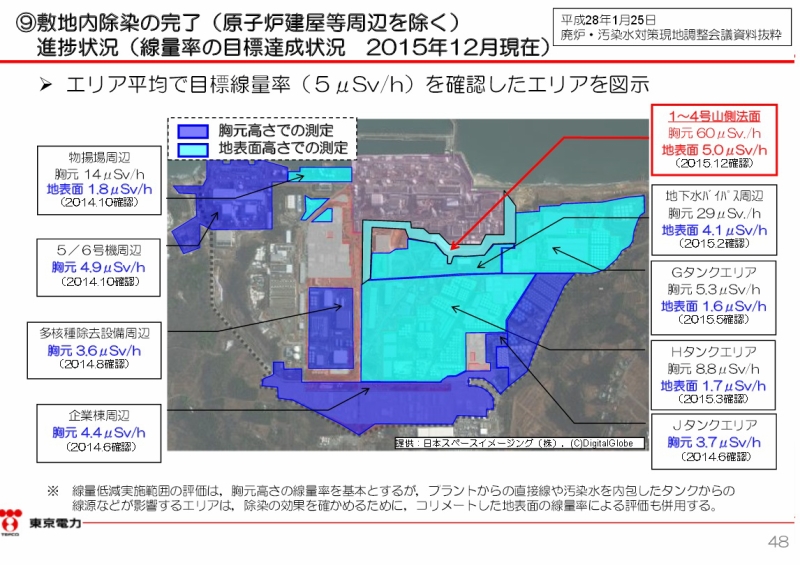

フェーシングと関連して、事故原発構内の除染状況についての報告を引用する。

本来線量測定の方法は「胸元の高さ」に統一すべきだが、除染の効果を確認するため、建屋や汚染水タンクからの直接放射の影響を受ける場所では足元で測定したとのこと。

除染後の線量も十分に低いとはいえないものの、フェーシング・除染とも平成27年度いっぱいで完了予定とのこと。この進捗は評価できるだろう。作業環境の線量低減に向けてさらなる取り組みに期待したい。

雑固体廃棄物焼却施設の運用

こちらは平成27年11月の発表内容とほぼ同じ。変更されたのは、使用前検査が若干ずれこんだため、実際に汚染物を焼却するホット試験の日程もその分先送りされ点だ。3月から運用を開始する予定は11月時点から変更されていない。

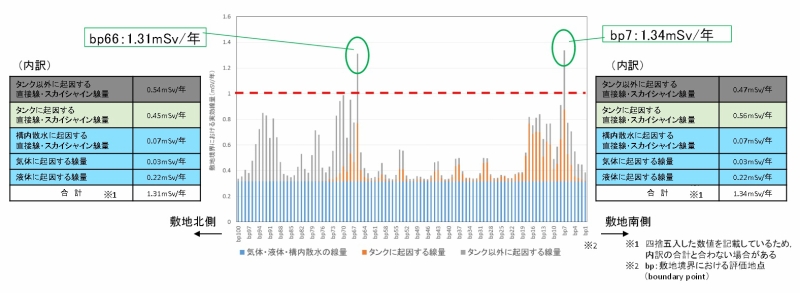

敷地境界実効線量1mSv/年未満達成に向けた取り組み

「特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について」において,敷地境界線量を1mSv/年未満とすることが求められている。

事故原発構内の境界評価点(bp)のうち、この基準値をオーバーしているbp7とbp66についての対策を述べている。

真ん中の棒グラフをよくみると、縦棒の下、0.4mSv/年を下回る「気体・液体・構内散水の線量」はほぼ同一(ブルーの部分)だ。棒グラフのオレンジ色は汚染水タンクに起因する。bp7とbp66ともにオレンジの部分が大きな割合を占めているので、関連するタンクの汚染水を多核種除去設備等で処理することで、敷地境界実効線量の1mSv/年未満達成は可能とした。

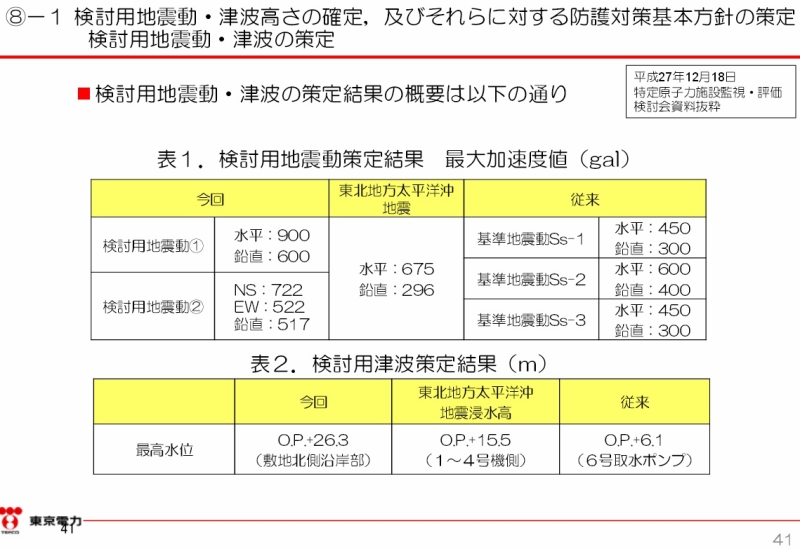

来るべき地震や津波への対応

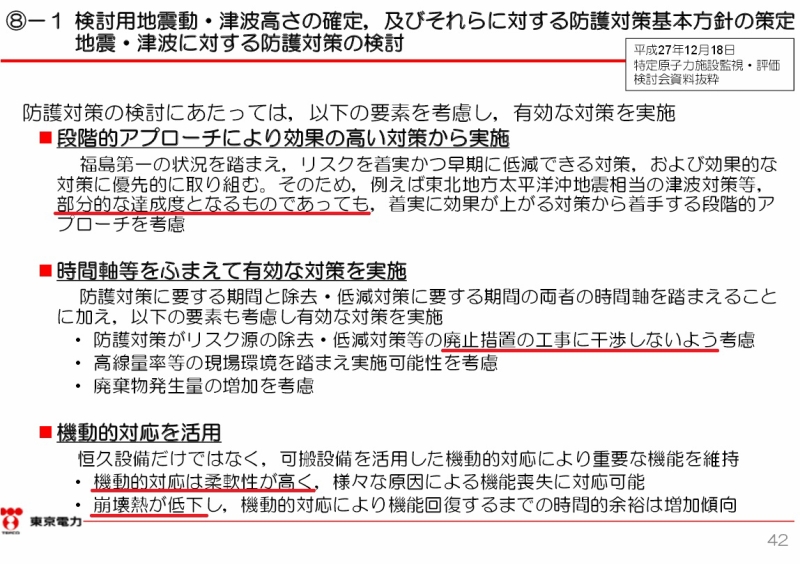

地震や津波対策の根本である検討用地震動も検討用津波の最高水位も、従来のものはもちろん、東日本大震災で福島第一原発が被った地震・津波を上回るものに設定されている。より規模の大きな地震や津波を想定した上での対策だから安心かというと、必ずしもそうとは言えない内容だ。次のページに記された防護対策の考え方を見てみる。

敢えて、最悪の解釈を試みる。

「段階的アプローチ」というのは、出来るところからということだ。部分的な達成度というからには、効果の大きさは問わないということ。だから、着実に効果が上がる対策からという時の「着実な効果」もその大きさは問わない。つまり、どんな規模、どんな効果の対策でもあっても、何らかの対応を行うだけで、具体的効果を生み出しうる段階的アプローチをとったとして、この項目の要件は満たされることになるだろう。

「時間軸等をふまえて」というのは、必ずしも来るべき地震や津波への対策を最優先にしないということだ。廃止措置の工事とは廃炉に向けての工事のことだから、廃炉関連の諸工程よりも地震・津波対策を優先することはない(廃炉までの40年間、同じ理由付けがなされかねない)。高線量等現場の状況や廃棄物をたくさん出すことにつながらないかなど、来たるべき災害対策への縛りは多い。

「機動的対応」とは、個々の施設・設備に対して十分な対策を打つのではなく、移動可能な装置や設備で複数のリスク、あるいは被害が発生しうる現場に対応させようということだ。要するにコスパ優先ということ。東日本大震災で、非常用電源が確保できず、ディーゼル発電機の起動に失敗し、緊急炉心冷却にも失敗、ベントにも成功したかどうか分からず、応急的に消防車による注水を試みるも難航、爆発で屋根が吹っ飛んだところからの注水しか実効性ある対応がとれなかった過去を、東京電力はどのように受け止めているのだろうか。

さらに酷いことは、事故後の時間経過によって崩壊熱が低下したため、対応に時間的余裕ができたことを機動的対応を行いうる理由として挙げた点だ。崩壊熱の低下は放射性核種のそれぞれが、固有の半減期に従って減少してきた結果であって、東京電力が減らしたわけではない。原発事故の直後の対応でも実効性ある措置をほとんど行えなかった東京電力が、今度は時間的余裕があるから少数の設備の起動運用で大丈夫と言ったとしても、いったい誰が納得するというのか。

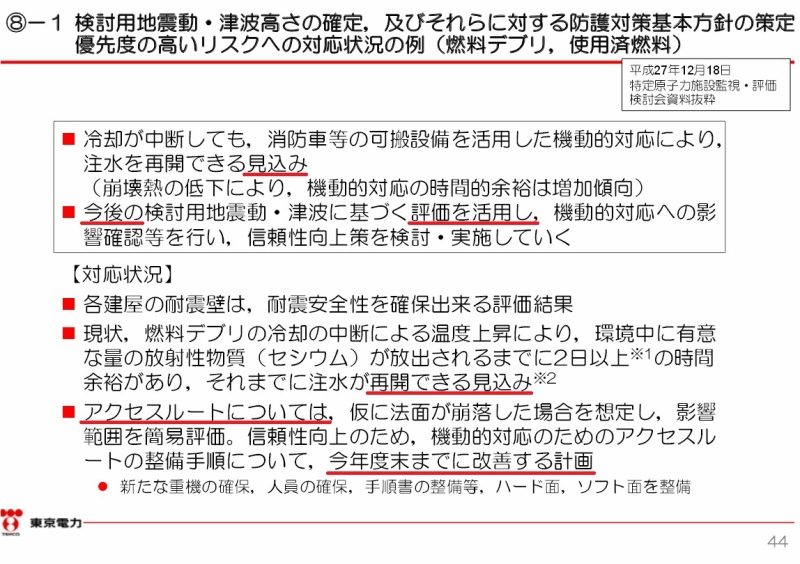

冷却が中断しても、注水を再開できる見込み

今後の(中略)評価を活動し、機動的対応への影響確認

(燃料デブリが冷却できなくなっても)放射性物質(セシウム)が放出されるまでに2日以上の時間余裕があり、それまでに注水が再開できる見込み

(起動運用する装置・機器の)アクセスルートについては、今年度末までに改善する計画

「見込み」「今後確認」「見込み」「計画」……。震災から約5年も経つのに、何も決まっていないのだ。東日本大震災の地震・津波よりも大規模な地震や津波を想定しても何の役にも立っていない。唯一決まったらしく見えるのは「機動的対応」という方針だが、リスク対策としては明らかな後退と言わざるを得ない。

ALPS処理水の海洋排出が俎上に

もう一度冒頭の「中期的リスクの低減目標マップ」に戻りたい。今回の発表で説明された赤囲みのアジェンダの他にも、今後大きなリスクを伴うことになるイベントがいくつか記載されている。

たとえば3号機建屋カバー等の設置完了は平成28年後半に予定されている。続いて使用済み燃料プールからの燃料取り出しもスケジュールされている。デブリを冷却した後の水の核種分析は28年初頭に予定されているが、そんなことすらまだだったのかという印象も否めない。

事故原発構内を埋め尽くすほど林立していたタンクの中に貯えられてきた汚染水のリスクは、多核種除去設備等での処理が進んだおかげでかなり改善された。しかし、過去に漏洩した高濃度汚染水の動向は今後も注意を要する。

海側遮水壁の完成で、汚染された地下水の海洋への流出は抑えられたようだが、堰き止められた陸側で汚染地下水の水位が上昇するという新たなリスクが現出した。

建屋内の汚染滞留水と建屋の外側の地下水を接触させることなく、汚染水全体の量を減らしていく作業は、まるで綱渡りのようなギリギリの条件で進められていくことになるだろう。ある日突然「Bad News」に接することがないように祈るばかりだ。

Bad Newsといえば、事故原発が再び激甚災害に見舞われるようなことがあれば、日本にとって、そして世界にとってそれ以上酷い知らせはないだろう。私たちは決して忘れないだろう。自然の前では人間の想定など何らの意味も持たなかったことを。しかし残念ながら、この資料に記されている限り、東京電力の災害対応は大きく後退していると言わざるをえない。

そんな状況の中、多核種除去設備等の処理水(セシウムやストロンチウムなどはかなり取り除かれるものの、トリチウム濃度は高い)について、「規制基準を満足する形での海洋放出」というプログラムが明記されている。実施時期は不確定とされるものの、「水で薄めて海洋投棄」という基本路線を押し通そうとの意志が感じられる。安全のため、放射性物質を投棄しないという発想ではなく、「トリチウムは取り除けないから」「いつまでもタンクを増設し続けるわけにはいかない」という都合でお手軽に投棄に走るスタンスは感心できるようなものではない。

「たぶん大丈夫だろう」という気持ちで取り扱うには、あまりにも危な過ぎるモノ、事故で壊れた原発を預かることの意味を、東京電力のみなさんには繰り返し繰り返し思い出し続けてもらいたい。そして何度でも原点に、事故を起こさないという初心に立ち返り続けてほしい。東京電力福島第一原子力発電所は未知のリスクが潜むダンジョンのようなものだから。

最終更新: