アイスランドの気象庁が、バルダンブンガ火山が噴火し大量の火山灰を噴き上げるおそれがあると周辺空域を閉鎖したニュースが報じられたのが8月24日。(CNN http://www.cnn.co.jp/world/35052770.html)

そんなニュースを「地震と違って火山の噴火は予知できる」と単純に考えるのは大間違いだということを、8月25日に原子力規制委員会が開催した「第1回原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム」が教えてくれた。

島崎委員長代理が担当の検討チーム

このチームは、規制委員会委員長代理で9月までの任期が残り少なくなった島﨑邦彦氏が担当し、火山研究の外部専門家と規制委員会職員で構成される。25日の第一回会合に続き、9月には基本方針をまとめ、3回目以降は火山学上の知見や考え方を具体的に整理していくということだ。

島崎委員長代理に代わってこの秋から規制委員会委員に就任する石渡(いしわたり)明東北大教授を含め、チームに参加した外部専門家6名の参考資料はすでに規制委員会のホームページに掲載されている。そこからは火山噴火予知に関する厳しい現実がうかがえた。結論を先に言うなら、地震予知と同じく噴火予知も不可能(あるいは、予知できるケースは極端に限られている)ということだ。

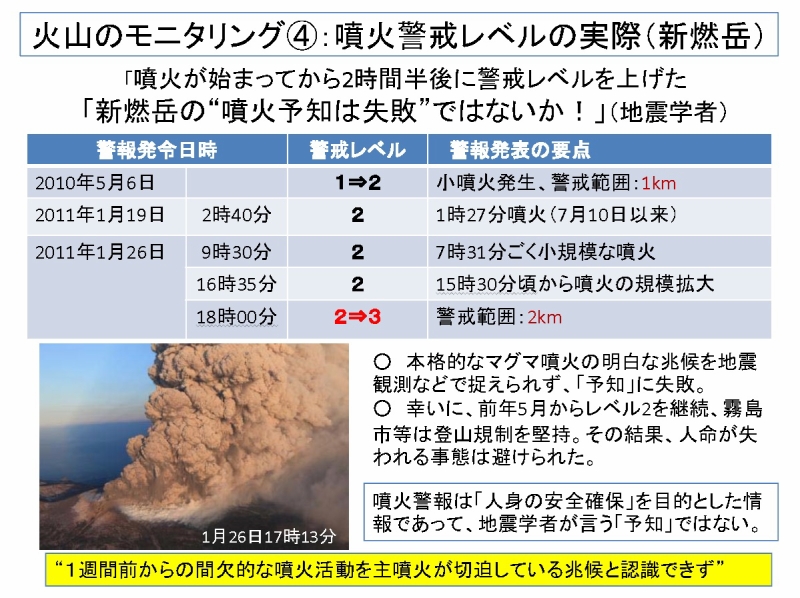

新燃岳噴火は予知と言えるのか?

京都大学名誉教授の石原和弘氏は、2011年1月の新燃岳噴火について「1週間前からの間欠的な噴火活動を主噴火が切迫している兆候と認識でききなかった」ことを指摘している。

噴火の兆候とも見られる小噴火は前の年から続いていた。たしかに火山が噴火する可能性はあると警戒レベルは「2」に引き上げられていたが、噴火規模が拡大した2011年1月26日も午後まではごく小規模な噴火のみで、警戒レベルが引き上げられたのは、噴火が始まった後だったというのだ。

石原氏はさらに次のようにも表明する。

1年で20数kmの側線の2~3cmの伸び。“噴火の前兆は大きい”、“GPSと地震観測、監視カメラで噴火予知ができる”は俗説・誤解。

噴火予知が「予め噴火の危険性を知らせ、被災を避ける行動を促す社会的行為」だとするならば、20数kmでわずかに2~3cmという小さな変動から、噴火を予知することができるか。仮に明らからしい兆候を見つけたとしても、それを噴火と結びつけ、社会に公表することができるか。石原氏の資料からは、噴火予知がいかに困難かが伝わってくる。噴火予知は大きな社会的影響を引き起こす。その責任を科学者が負うことが可能かどうか――。

火山の噴火は「起こりそうだ」と前もって分かる場合もあるが、「いつ起こるか」「どれくらいの規模の噴火になるか」を予知することは難しい。規制委員会は火山活動のモニタリングによって異常が認められた場合には原子炉を止めるなどとしてきたが、専門家からはモニタリング以前の問題が指摘された格好だ。

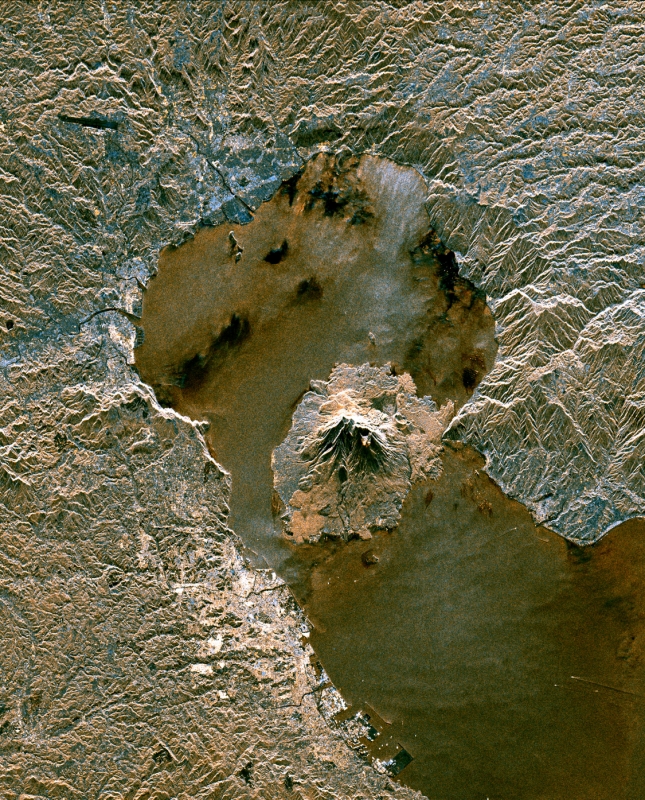

川内原発は姶良カルデラのすぐ近く

ここにきて火山噴火が焦点になっているのは、九州電力川内原子力発電所のすぐ近くに加久藤(かくとう)、姶良(あいら)、阿多(あた)といった、過去に巨大噴火を起こしたカルデラが存在するからだ。

カルデラとは火山活動によってよって生じた大きな凹地形のこと。地下のマグマ溜まりから大量のマグマが放出された末に生じるとされる。つまり、大きなカルデラ地形がある場所はかつて大地が陥没するほどの激しい火山噴火があった跡ということになる。

しかも九州南部に並ぶカルデラ群は、同じ場所で繰り返し噴火活動が起こり、現在もなお活発な活動を続けている。とくに鹿児島湾北部の姶良カルデラは、桜島の北の海底下10キロの深さにあるマグマ溜まりの一部がコブのように突出して、桜島を噴火させていると考えられている。マグマは桜島の分はもちろん、カルデラ本体とも言えるマグマ溜まりにも継続して供給されていて、地盤全体が隆起し続けているともされる。

姶良カルデラは、いまから約2万5000年前に大噴火をおこしたことが知られている。この噴火で発生した火砕流は半径70~90キロの範囲を埋め尽くし、火砕流は最大100メートルを超える厚さで堆積した。吹き上げられた大量の火山灰は日本列島全域に降下し、その厚さは関東地方でも10センチほどあったとされる。(この時に堆積した火山灰は、地層の年代を知るための指標として利用されるほど)

同様の事態が起こったら原子力発電所などひとたまりもない。仮に堅固に造られた原子炉建屋が火砕流や大量の降灰に持ちこたえたとしても、送電線は断ち切られ、冷却水を取り入れる取水口は埋められ、原子炉は機能を停止してしまうだろう。原子炉を運転する人間が長期間にわたって近づけない状況も十分考えられる。

電源が喪失し、冷却水が失われた原子力発電所で何が起こるのか。私たちは深い痛恨の思いとともにそれを知っている。

そのような事態から逃れる方法はあるのだろうか? 仮に「巨大噴火の前兆が観察されたら原子炉を止める」という方針を打ち立てたとしても、噴火が「いつ」本格化し「どれくらいの規模に発展するか」が明らかでない以上、実際には手が打てないのではないか。原子炉を停止したのにすぐに噴火が起きなかった場合、経済損失を盾に取った非難に耐えられる組織はあるのだろうか。

また架空の設定だが、もしも大噴火が確実に発生することが判明したとする。そこから原子炉を停止し、核燃料を取出し、安全な場所に移送するだけの時間的余裕があるかどうか。東京電力の事故原発4号機プールから使用済み燃料を取り出して、同じ原発構内に移送するだけでまる1年かかる仕事であることを考えると、噴火を前にして原発の安全確保は絶望的と考えざるを得ない。

危機に直面しているかもしれない「十和田火山」

この秋から新たに規制委員会のメンバーになる石渡明東北大学教授は、姶良カルデラや加久藤カルデラなど南九州のカルデラに加えて、秋田県と青森県の県境にある十和田火山にも言及している。

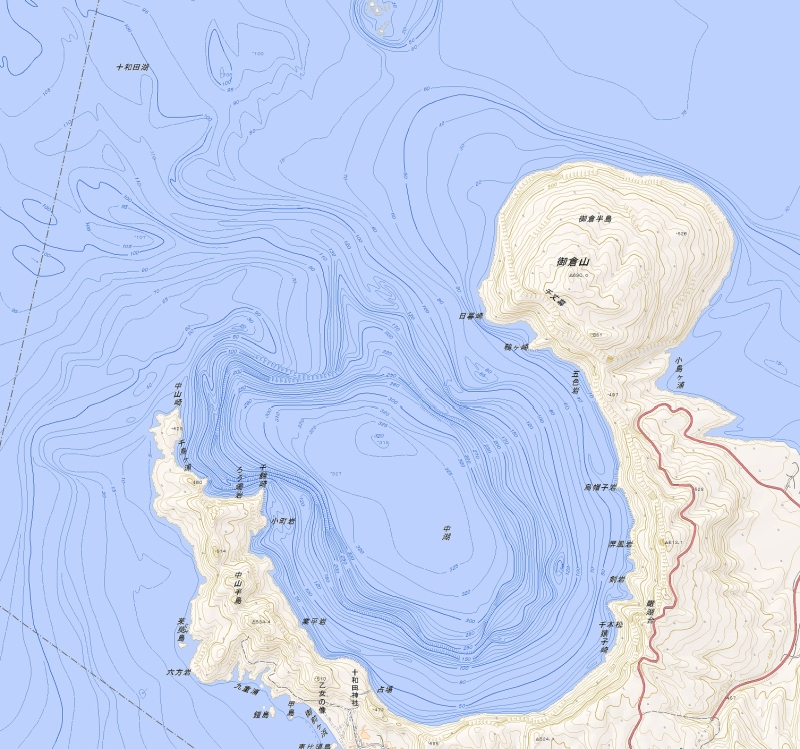

十和田湖なら奥入瀬川の源流として、美しい自然と湖の水深の深さで有名だが、この湖の近くに別に十和田火山という山があるというわけではない。十和田湖そのものが活火山であり、湖は噴火によってできた二重のカルデラなのだ。しかも十和田湖のカルデラ噴火は平安時代の歴史書に記録が残っている。

十和田湖は繰り返される火山活動によるカルデラ形成によって、約1万5000年前までに直径約11キロの湖の全体像が形作られた。その後も湖南東で火山活動が続き、現在2本の半島に囲まれた中湖(なかのうみ)のある場所に火山が成長していく。五色台火山と呼ばれるカルデラ内火山も、やがて爆発的噴火を繰り返すようになり、火口が広がっていく。約6000年前の噴火で火口壁が壊され、そこから勢いよく流れ込んだカルデラ湖の水とマグマが接触したことで、マグマ水蒸気爆発が発生。五色台火山は2本の半島を残して深いカルデラ(中湖)となった。下の地形図の等深線から分かるように、せいぜい100メートルほどしかない湖底にあって、中湖だけが300メートルを超える深さとなっている。これは中湖が新しい火山活動でできた火口であることを示している。もちろん十和田湖の最深部、マイナス327メートルも中湖にある。

貞観地震の後に最後の大噴火

風光明媚な景観とは違い、噴火では激烈な姿を見せてきた十和田火山。もっとも最近の噴火の記録は平安時代の「扶桑略記」延喜15年(915年)の記事に残される。

延暦寺の僧が記した内容は、「延喜15年7月5日(915年8月18日)、朝日が月のように見えた。京都の人たちは不審がった」、「七月十三日(915年8月26日)になると、出羽の国(秋田)から、灰が二寸(約6センチ)積もって各地で桑が枯れたとの報告があった」というもの。

日本列島の上空では偏西風が優勢なため、大噴火による降灰は噴火場所から東方に分布する傾向がある。にもかかわらず、秋田で6センチの降灰があり、さらに遠く離れた京都でも、日が陰るくらいに火山灰が飛来したということになる。(夏場に東北地方で頻発するやませの影響を指摘する研究者もある)

この噴火のピークは、吹き出した大量の火山灰が京都の空を翳らせた前日の8月17日。噴火規模は、この2000年の間に日本列島で発生した火山噴火の最大のもので、火山爆発指数(VEI)は「5」とされる。

VEI=5がどんな規模の噴火かというと、

富士山の宝永噴火でもVEI=4

会津磐梯山が山体崩壊を起こしたほどの明治の噴火でVEI=1

雲仙普賢岳の昭和の火砕流噴火でVEI=3

(VEIが1ランク違うと、溶岩の噴出量は10~100倍近く違う)

姶良カルデラ南にある桜島が、大隅半島とつながるほどの溶岩を吹き出した対象の大噴火が火山爆発指数で5とされるが、噴出した溶岩の量は平安時代の十和田火山の約半分でしかない。

十和田湖はいったん噴火するとたいへん恐ろしい火山なのだ。しかも、十和田火山は約20万年前に活動を開始して以来噴火活動は継続し、約1万年前以降、9300年前、8300年前、7600年前、6200年前、2800年前、1000年前の計7回噴火したことが分かっている。それぞれの火山爆発指数は古い方から5、5、4、4、5、4、5と大規模な噴火が並ぶ。噴火の周期は1000年から2000年だが、いったん噴火すると大噴火になる性質が読み取れる。

さらに不気味なのは、延喜の大噴火が発生したのが貞観地震の46年後ということ。マグニチュード8を超えるようなプレート型巨大地震は、周辺の火山噴火と連動することが多いとされる。貞観地震と十和田火山の延喜の大噴火の間にも何らかの関連があるかもしれない。46年は地球の尺度ではごく短い時間に過ぎないかもしれないからだ。

未来は分からない。しかし、いつか大きな噴火が起こる場所から60数キロしか離れていない場所に核施設が存在することの是非は別の話だ

原子力規制委員会の専門家チームが示した噴火予知の難しさについて、私たちはよく考える必要があるだろう。

東日本大震災の後、次のような言葉が語られるようになった。「地震のメカニズムは究極的には分からない。なぜなら、地震が発生する地下深くに下りていって、自分の目で確かめることはできないのだから」。地震研究者の言葉だった。「お皿が高い場所から落ちれば、たぶん割れるということはわかる。しかし、いつ皿が落ちるのか、どのように割れるかは分からない。地震予知にはそれと同じような難しさがある」といった話も聞いた。未来を予知できるかどうかという問題は、地震研究の科学としての尊さとは別次元の問題なのだということを感じたものだ。

噴気が上がったり、山体が膨張したり、火山性の地震が起こるようになったりと火山の噴火にはさまざまな前兆が知られている。しかし、だからといって噴火予知ができるとは言えない。地震学者が地底の断層面に下りていけないのと同様に、火山学者もマグマ溜まりの様子や、噴火の火道の開き具合を地底に下りて実際に目で見て確かめることはできないのだから。

六ヶ所村の核燃料サイクル施設は十和田湖から67.853 kmほどの場所にある。これをどう考えるかは、噴火時期や噴火規模といった地球の都合を科学によって斟酌するということではなく、純粋に人間側の問題だ。

文●井上良太

最終更新: