80代の女性に小学校の頃の話を聞いていた時、国民学校(小学校)5年生の国語の教科書に載っていた『稲むらの火』の話題になった。彼女は物語のストーリーをよく覚えていた。庄屋の五兵衛が収獲したばかりの稲穂の山に火を放った犠牲的精神を鮮やかに思い出すと語った。

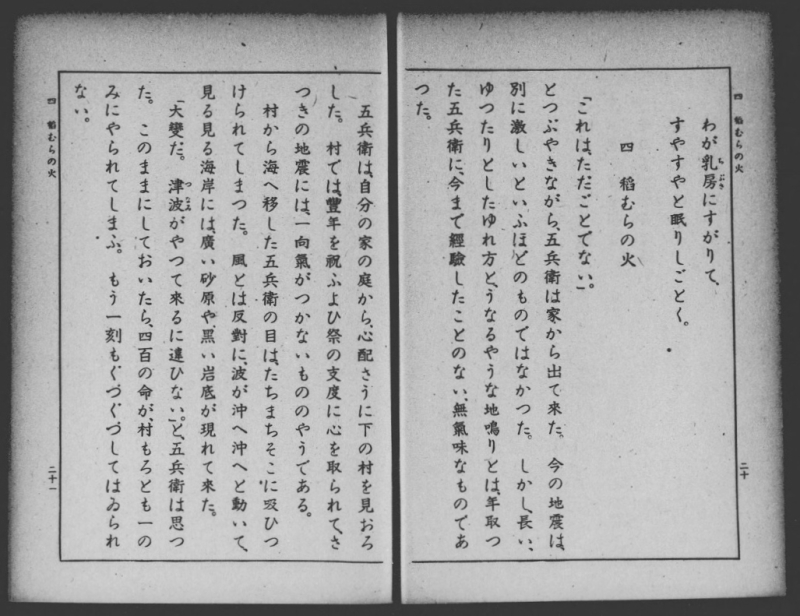

戦時中の小学国語教科書に掲載された『稲むらの火』

ちょうど自分が聞き取りをした同じ頃、ぽたるページにも『稲むらの火』についての記事が上がっていた。『稲むらの火』が再注目されている証左かもしれない。

『稲むらの火』はこんな話だ。

「これは、ただごとでない。」

とつぶやきながら、五兵衛は家から出て來た。今の地震は、別に激しいといふほどのものではなかつた。しかし、長い、ゆつたりとしたゆれ方と、うなるやうな地鳴りとは、年取つた五兵衛に、今まで經驗したことのない、無氣味なものであつた。

五兵衛は、自分の家の庭から、心配さうに下の村を見おろした。村では、豐年を祝ふよひ祭の支度に心を取られて、さつきの地震には、一向氣がつかないもののやうである。

村から海へ移した五兵衛の目は、たちまちそこに吸ひつけられてしまつた。風とは反對に、波が沖へ沖へと動いて、見る見る海岸には、廣い砂原や、黑い岩底が現れて來た。

「大變だ。津波(つなみ)がやつて來るに違ひない。」と、五兵衛は思つた。このままにしておいたら、四百の命が、村もろとも一のみにやられてしまふ。もう、一刻もぐづぐづしてはゐられない。

「よし。」

と叫んで、家へかけ込んだ五兵衛は、大きなたいまつを持つてとび出して來た。そこには、取り入れるばかりになつてゐるたくさんの稻束が積んである。

「もつたいないが、これで村中の命が救へるのだ。」

と、五兵衛は、いきなりその稻むらの一つに火を移した。風にあふられて、火の手がぱつとあがつた。一つまた一つ、五兵衛はむちゆうで走つた。かうして、自分の田のすべての稻むらに火をつけてしまふと、たいまつを捨てた。まるで失神したやうに、かれはそこに突つ立つたまま、沖の方を眺めてゐた。

津波を予期した庄屋の五兵衛は、収獲したばかりの稲穂の山に火をかけた。田んぼで火の手が上がったを見た村人たちは、庄屋さんの家が火事だと高台に駆け上がってきて、火を消そうとする。五兵衛は彼らを叱責する。「うつちやつておけ」。それよりも、みんなを高台に避難させるんだ。そして大津波が村を襲った。

稻むらの火は、風にあふられてまたもえあがり、夕やみに包まれたあたりを明かるくした。始めてわれにかへつた村人は、この火によつて救はれたのだと氣がつくと、ただだまつて、五兵衛の前にひざまづいてしまつた。

原作は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)による英文『生ける神』で、これを小学校教員の中井常蔵が翻訳・構成し、文部省の国定教科書教材公募に応募、昭和12年から22年まで国語の教科書に掲載されたものだ。小泉八雲が書いた元の文章は、和歌山県有田郡広川町(旧・広村)で安政南海地震津波の際に起きた実話を元にしているが、細部には明治三陸地震から得た情報が盛り込まれたと考えられている。

重箱の隅をつつく気は毛頭ないが、安政時代の地震津波は「長い、ゆつたりとしたゆれ方」のものではなかった。また五兵衛が火をかけたのは稲を脱穀した後の稲藁だったらしい。しかも、史実と異なることは当時の教員用の指導書にもしっかり書かれている。

文学作品である以上、事実と多少の相違があるのはやむを得ないことである。すなわち、安政元年十一月に広村を襲った津波は、何回も襲来し、しかも四月以降しばしば強震があり、村人を驚かせていたのであって、八雲の文のように、微弱な地震の後、一気に襲来した激しい津波ではなかった。したがって濱口儀兵衛(五兵衛のモデル)の処置なども、事実はもっともっと複雑なものであったのである。

(中略)

いずれにせよ、国語教材たるの面目は、ある事実の正確さにあるのではなく、むしろその表現にあることはいうをまたない。してみれば、八雲の麗筆をさらに児童の理会に即して単純化し、これを教材とすることは、何ら妥当をかくものではなく、かえって儀兵衛の尊い精神を生かすゆえんとなるであろう。

要するに、史実を通しての防災教育ではなく「尊い精神」を理会させることこそが目的だと明確に示しているのである。

国定教科書を編んだ文部省がこの物語で伝えたのは何か。それを指導書はこう記す。

「水兵の母」「姿なき入城」などの前教材において、溢れるばかりの愛国の至情を感得したのであるが、本教材では、その余情を受けて、郷土・村民を愛護するために尊き犠牲的精神を発揮し、天災地変の間によく多くの人名を救助した五兵衛の崇高な行為に共感させようとするものである。

国定教科書の教材として多くの読者を得た『稲むらの火』は、防災のために採択されたものではなく、「尊き犠牲的精神」に共感させる目的で教科書に採用された「美談」だったのだ。

美談の背景に、全体への奉仕が見える時

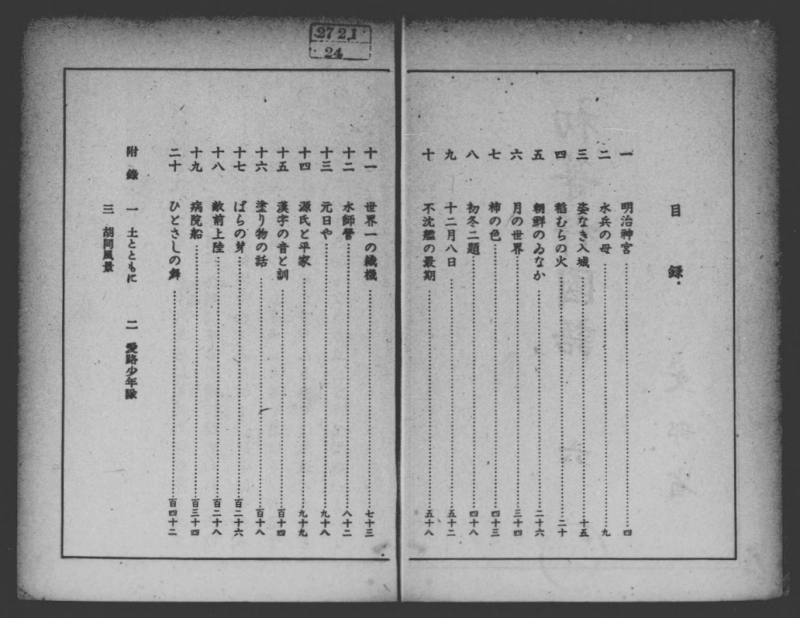

昭和18年の小学5年生の教科書の目次を見ると、教材のラインナップは明治神宮、水兵の母、姿なき入城、「稻むらの火」、朝鮮のゐなかと続く。国家神道のよりどころとなる明治神宮の紹介に始まって、愛国美談が2本、そして続いて犠牲精神の崇高さを伝える『稲むらの火』。教材がこんな順番で並んでいては、『稲むらの火』もまた、少年少女に軍国主義的な愛国心を刷り込むべく教科書に取り入れられたと評価せざるをえないだろう。

『稲むらの火』に描かれた犠牲的な精神は確かに崇高なものだ(モデルとなった濱口梧陵が実際に焼いたのが稲穂のついた稲束ではなく、脱穀した後の藁だとしても)。しかし美談には、というか美談が美談として語られるとき、なんとも言いようのない胡散臭さがつきまとうケースが多いのも確かだ。

話は変わるが美談と言えば、2014年夏の甲子園に出場した春日部共栄高校の女子マネージャーが、2年間で2万個のおにぎりを作ったという話を思い出す。

チーム内で“まみタス”と呼ばれ親しまれるMマネジャーは、記録員としてベンチに入った。おにぎり作り集中のため、最難関校受験の選抜クラスから普通クラスに転籍したほどで、「頑張っておにぎりを作ってきたことが報われて、本当にうれしい」と勝利にニッコリ。

ネット上で賛否両論たいへんな盛り上がりを見せたこの話題だが、小田嶋隆『超・反知性主義入門』の意見に私は強く共感する。

おにぎりマネージャーの挿話に、(以下太字)私が気味の悪さを感じたのは、彼女の活動を紹介する記事や包装の行間に現れてた「銃後感」に対してなのだと思う。(太字ここまで)「戦士を支える銃後の女たち」というサブストーリーは、戦いの過酷さや、青春の残酷や、失われて行く一瞬の夏の物語を描き切るための、不可欠なピースになっている。古来、男たちの戦いを描くためには、女たちの銃後のシーンを挿入する演出が不可欠だった。つまり、Mマネージャーのお話は、そういう伝統的な「大きな物語」の中の「印象的なワンシーン」として、あまりにもピタリとハマり過ぎていて、そこのところが、なんだかうさんくさく感じられるのだ。

「女子マネはおにぎりを握るべきか」小田嶋隆「超・反知性主義入門」日経BP社 2015年9月24日刊

この論はジェンダーの問題をもテーマとしているが、愛国美談の教材ラインナップの中に差し挟まれた「自己犠牲の物語」という点で、<「大きな物語」の中の「印象的なワンシーン」>という小田嶋の言葉は、まさに『稲むらの火』そのものだ。もう一カ所、核心的な部分を短く引用する。

「滅私奉公」は、「美談」として称揚され、個々の脱落は、「全体」への裏切りとして処罰されるようになる。

「女子マネはおにぎりを握るべきか」小田嶋隆「超・反知性主義入門」日経BP社 2015年9月24日刊

津波の描き方のリアリティに欠け、しかも火をつかたのは稲穂のついた稲束ではなかったという完全な作り話である『稲むらの火』が防災に活かせるものなのかどうか、私には分からない。しかし、中国との泥沼の戦争に突入していった昭和12年の教科書に登場し、第二次世界大戦中も採用され続けた事実はしっかり押さえておくべきだろう。

戦時中の教室で『稲むらの火』が読まれる時、自己犠牲=正義であると教え込まれたのは疑いようがない。そして犠牲的精神の欠如が、全体=国家への裏切りとして刷り込まれたのも間違いないだろう。

話を聞いた80代の女性はまさしく、軍国日本が児童たちに求めた自己犠牲の大切さを『稲むらの火』を通じて、今日に至るまで忘れないほどに学んでいたのである。おそらくは、滅私奉公を拒むことは罪だという意識とともに。

同じ教科書にラインナップされた『水兵の母』や『姿なき入城』といった100%軍国主義の物語について、彼女がまったく覚えていなかったことが大きな大きな救いだった。

(付記)実話としての稲むらの火

濱口梧陵の出身地、広川町(旧・広村)のホームページには「稲むらの火の館」の特設ページが開かれている。「稲むらの火の館」は濱口梧陵記念館と津波防災教育センターを兼ねる施設で、ホームページには施設の紹介のほかに、濱口梧陵の事績を詳しく紹介しているコーナーもある。

最終更新: