2011年3月12日、震災の翌日の石巻の町に手書きの壁新聞が貼り出された。壁新聞を作ったのは石巻日日新聞。本来、印刷した新聞を発行する会社がなぜ壁新聞を貼り出したのか。壁新聞は震災後の町に何を語りかけたのか。

震災から1年が経過しようとしていた2012年2月、静岡県で開催された「防災シンポジウム」で石巻日日新聞・近江弘一社長が行った講演の採録記事を、いま改めて再掲載。4年近くの時間が流れていった今だからこそ、「3.11」をもう一度近くに感じたい。震災の記憶を風化させないために――。

手書きの壁新聞に綴られたのは 「地域に生きる」という迷わぬ思いだった

東北地方太平洋沖地震以降、日本中のどこで大地震が発生しても不思議でない状況が続いていると言われます。

地震と津波による停電、印刷機の水没、そして社員の被災といった苦しい状況の中、宮城県石巻エリアの地域新聞「石巻日日新聞」は手書きの壁新聞を発行し続けました。発行の陣頭指揮にあたった社長の近江弘一さんは、地域が大きな被害を受けた時だからこそ、情報を発信し続ける以外に選択肢はなかったと言います。

NPO法人伊豆どろんこの会が静岡県伊豆の国市で開催した「防災シンポジウム」での講演採録として、近江さんの「思い」や「生きざま」をお伝えします。

自戒。都合がいいように考えてしまうのが「人間」

最初に来たのはカタカタという小さな揺れ。いったん収まったので「よかった」と思った瞬間に、何て言うんですかね、「空気がぶつかってくるくらい」の揺れに襲われました。3~4メートルくらい離れた玄関までたどり着くのも大変なほどの大きな横揺れでした。

石巻日日新聞社は全社員27名。そのうち記者はデスク含め7名です。揺れが収まるとすぐに記者たちは取材へ飛びました。市役所、防災センター、旧北上川の河口、女川町方面、東松島市方面など、分散して情報収集に向かったのです。町にはサイレンと大津波警報を告げる防災放送が鳴り響いていました。

タイミングが悪いことに、警報が出されたのに大した津波がこないという出来事が震災の前にあったのです。1年前のチリ地震津波では3メートルの大津波警報が発令されましたが、石巻では潮位が1メートルほど上下しただけでした。さらに、大震災の2日前にもM7.3のかなり大きな地震がありましたが、この時は数10センチの潮位変化しか観測されていません。

宮城県は過去に何度も津波に襲われています。津波の恐ろしさも、逃げることの大切さも知っていたはずなのに、この2回の経験で津波から逃げるという意識が薄れていたかもしれません。海岸まで津波の様子を見に行った人もいたと聞いています。「都合がいいように考えてしまうのが人間」なんですね。

かく言う自分も避難しませんでした。石巻日日新聞の社屋は、市のほぼ中心にある日和山という小高い丘のふもとの平地に位置しています。海岸からは約900メートル。しかし、社屋と海の間には日本製紙の大きな工場があって、高台のそばなので、「海沿いのエリア」という意識はあまり持っていませんでした。

地震の後、社に残った社員を高台に避難させると、自分はカーナビのTVで地震の情報を集めていたんです。そこに、山の方から大きな声が響きました。「津波だ」と言ったか「来たぞ」と言ったのか、とにかく大きな声でした。会社の前の道に目を向けると、ガレキまじりの黒い水がふき出してくる瞬間でした。あっという間に川のようになった道を、車や家やガレキが流れていきます。水没した車からのクラクションの音、流される車の中から窓ガラスを叩いている人、サンルーフから上体を乗り出して、なすすべもなく呆然としている人。目の前に信じられない光景が広がっていました。(山が近かったおかげで、この場所で流された人の多くは助かったそうです)

社屋は車道から2メートル近くかさ上げした土地に建っていましたが、それでも床上まで水が入ってきました。新聞を印刷する輪転機も水に浸かりました。津波の間も余震は続き、2階の天井が落ちました。道路に流れ込んだ津波は、何時間も行ったり来たりを繰り返し、なかなか水は引きません。

黒い水に浸された真っ暗な町で考えたこと

ここでこれだけの被害が出ているのだから、市の中心部はもっと大変かもしれない。会社にデスク1人を残して、自分は自転車で町に向かいました。津波に浸かった町を迂回して高台を通って、まずは市役所へ。しかし坂を下っていくと目の前には津波の水。どの道を通っても水とガレキの山に行く手を阻まれました。石巻市の中心部は日和山の高台を残して、ほとんどが水没していたのです。

そのうちあたりが暗くなってきました。電気が止まってているのですぐに真っ暗です。真っ暗な中を、被災した人が列をなして高台に向かって歩いていました。日和山には中学校や高校、総合体育館など、避難所に指定された公共施設が集中しています。しかし体育館は天井が落ちて危険だからということで、避難してきた人が締め出されたという声も聞かれました。地震と津波に襲われ、さらに余震が続く真っ暗な中、たくさんの人たちが避難先を求めていたのです。

地震と津波が日中の時間帯に発生したため、自宅や学校、職場などに家族がばらばらになっていました。生きのびた人々はきっと無理をしてでも家族に会いに行こうとするでしょう。しかし、黒い水に浸された市街地は、側溝やマンホールの蓋が外れていたり、ガレキで道がふさがっていたりします。もしかしたら橋が落ちていたりするかもしれません。

新聞社に戻り、真っ暗な中、考えました。やるべきことを、懐中電灯の光の下で、黒い手帳に書き込みました。

地域新聞としてやるべきこと。それは、どんなことをしてでも、状況をしっかり伝えていくこと。自分たちがそれをしなければ、せっかく生き延びた人たちが次の被害に遭って命を落としてしまうかもしれない。しかし輪転機は使えません。

どうすればいいのか――。

市民からの情報で記事の正確性が高まっていく

翌朝、社に残った記者たちと意を決して市役所に向かいました。約2メートルも浸水したままで孤立状態にある市役所には、地震の直後に情報収集に走った記者がいるはずです。できる限りの防寒対策をした一番元気のいい若い記者が、市役所へ続く水の中を強行突破しました。市役所に閉じ込められた記者に伝えたのは、

「とにかく新聞を書く。刷るのではなく、書くんだ」ということです。

電気もない。水もない。情報もない。被災した記者もいました。家族の安否も気になります。しかし新聞は発行する。石巻日日新聞は発行し続ける。ギリギリまで考えた上での決意でした。

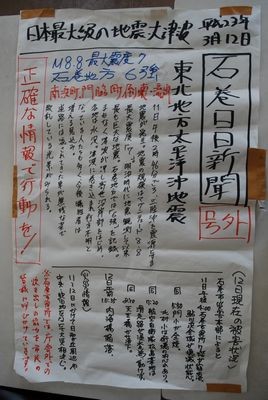

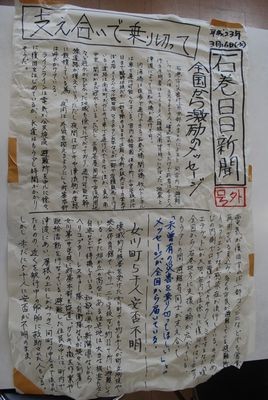

平成23年3月12日、石巻日日新聞「号外」として発行した手書きの壁新聞は、東北地方太平洋沖地震の発生と最大震度、知り得た限りの被害状況を掲載したものです。赤インクで書きこんだ「正確な情報で行動を!」という一文に、自分たちの思いがストレートに出ています。

正確な情報を一番に心がけていましたが、それでも誤報はありました。この日の壁新聞には、旧北上川にかかる内海橋が落ちたと書いています。浸水に阻まれ現地確認に行けない中、遠目に見ると橋があるはずの場所に船がある。船があるんだから橋はないんだろうと判断したのです。

でも、実際は船が橋に乗り上げていたんです。橋そのものは損傷こそありましたが落ちてはいなかった。それが分かったのは、実際に内海橋を徒歩で渡って、石巻日日新聞を訪ねてきた人がいたからです。

地震の翌日から、少しずつ会社を訪ねてくる人が現れました。町は浸水したままでしたが、何とかして家族に会いに行きたい、職場の状況を確認したいという人たちが、無理を押して被災した町を徒歩で移動していたのです。そんな人たちが「石巻日日新聞に行けば何か情報があるだろう」と思って立ちよっていく。立ちよってくれる人は徐々に増えていきました。

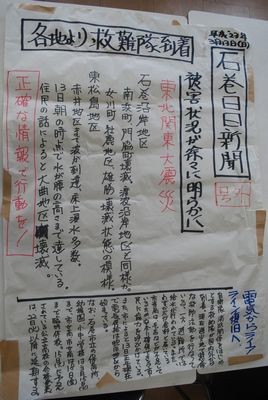

東から来る人、西から来た人の情報を聞いていくうちに、生きた情報が石巻日日新聞に蓄積されていきます。それに自分たちの情報をつなぎ合わせたり、災害対策本部からの情報を加えたりすることで、情報の正確度が上がっていったのです。内海橋の件は翌日13日の壁新聞にさっそく訂正記事を書き入れました。「3/13 内海橋徒歩で渡れます。自転車不可」と。

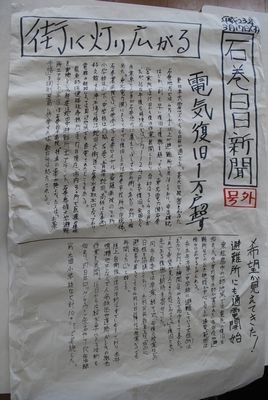

発行し続けたのは、地域新聞としての「生きざま」

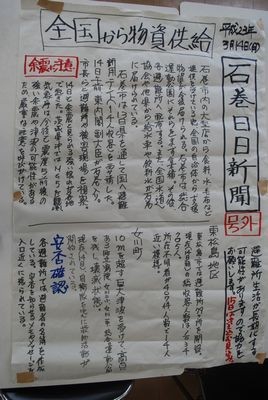

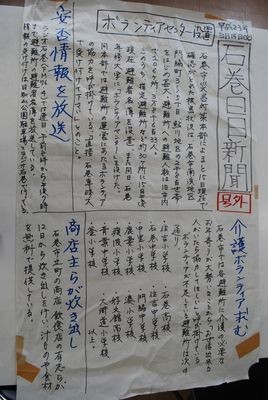

壁新聞は3月17日まで6枚発行しました。18日には電気が復旧した会長の自宅にパソコンとプリンターを持ちこんで新聞を発行。翌19日には会社にも電気が通りました。新聞を印刷する輪転機は水没して故障していましたが、古い輪転機が使えそうだということで試運転を行いました。

しかし、輪転機は電気だけではなく水がないと動かないものなのです。印刷を担当する社員にいろいろ試してもらって、印刷速度を落とせば、ペットボトルの水を手で補給しながらでも印刷が可能だということになりました。本来なら1時間に何万部も刷れるマシンでしたが、低速運転で印刷できるのはせいぜい2000部ほど。それでも避難所ごとに10部ずつくらいなら配れそうです。

最終更新:

![「石巻日日新聞」平成23年3月12日[号外]](https://rz.potaru.com/p/n/bdb/be/b4/1022099.jpg)