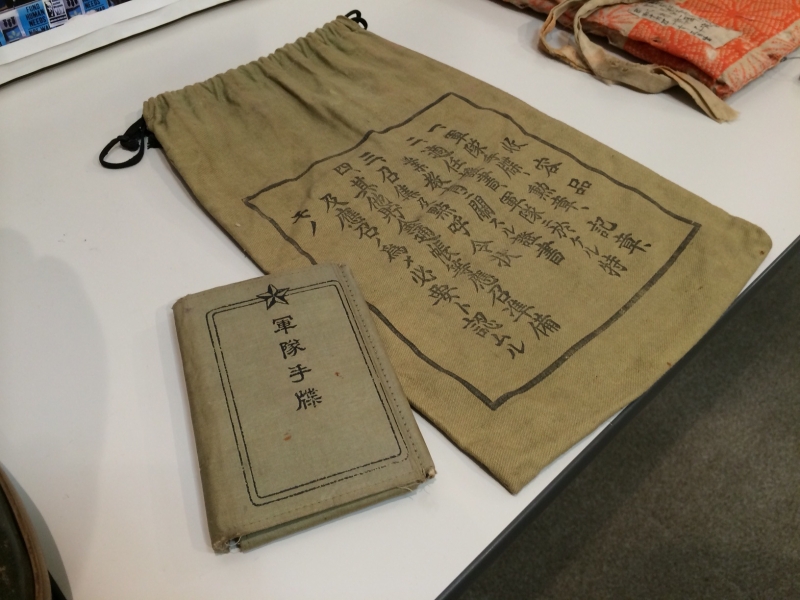

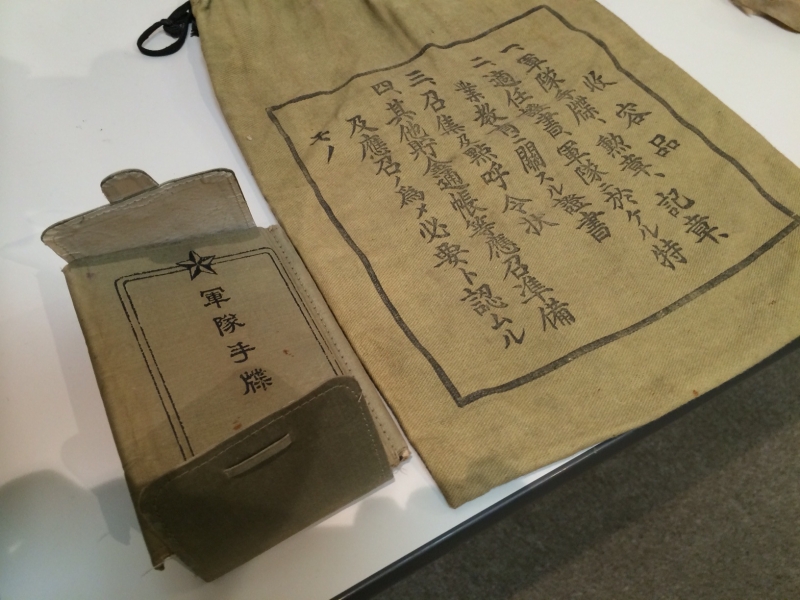

「平和のための戦争展」で生まれて初めて軍人手帳の実物を見た。日本陸軍の軍装を象徴するカーキ色というよりは、モスグリーンに近い表紙の手帳だったが、実物を見ると軍人手「諜」と記されていた。この言葉遣いにどれほどの意味があるのかは分からなかったが、諜報・間諜・防諜など同じ漢字を使う言葉からくるイメージから、より一般的な、ノートを示す手帖とは違った重さを感じたのは事実だ。

「触ってもいい」とただし書きされていたのをいいことに、当時の軍隊手諜をめくっていろいろ読ませてもらった。

何しろ70年以上も前のものだから、触っただけでも壊れるのではないかという危惧を抱きながらページをめくって手諜の戦争の中身を見ていると、戦中派といった年代(太平洋戦争・第二次世界大戦当時を知る男性)から、「そこには戦陣訓も入っているのかな?」と尋ねられた。

意外なほどにしっかりした作りの手諜をめくって、その文書が収められていないことを報告した。彼もまた怪訝な表情をしながら、たしかにこの資料の提供者は日中戦争の頃の方だからな、と追っかけで説明してくれた。

戦陣訓といえば、あまりに有名なのは「生きて虜囚の辱(はずかしめ)を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿(なか)れ」の一文だ。この言葉を墨守せんがために、多くの日本の軍人や軍属と言われた軍の仕事に従事する民間人、そしてそれ以外のふつうの民間人、さらには少年少女、守るべき高齢者たちが敵の攻撃に直面した際、降伏し捕虜となる道を自ら遮断し死を選んだとされる。軍人らによる玉砕(死をかえりみることなき決死の突撃の結果としての死)はいうまでもなく、老幼男女関わらずた手榴弾で集団自決したり、断崖絶壁から身を投じたりする行動を強要させる元凶となった見解がある一方、そのような死に方をした多くの人々のことを、私(わたくし)を滅して国に報じた死に方をされたと賞賛する人たちもあるらしい。

あの大戦争のなかで命を落とされた方々が、その死の直前に本心の真ん中でどんなことを思われていたのかを知ることは限りなく不可能に近い。

お国のための御盾(みたて)となって命を投げ出されたという言葉をしばしば見かけるが、ほんとうにそうだったのかどうか。兵隊はもちろん民間人であればなおのことだ。彼らが何を思って死んでいったのか、もはや残された言葉をを探ることすらほとんど不可能という状況だ。

だいぶ話が遠回りしてしまった。課題は軍人勅諭ではなく戦陣訓だ。

全文を引用してもいいのだが、そのほとんどの部分が、軍人勅諭をより読みやすく理解しやすく書き換えられた抄録といったものだから、注目されている部分の前後だけを引用する。

第六 責任

任務は神聖なり。責任は極めて重し。一業一務忽せにせず、心魂を傾注して一切の手段を尽くし、之が達成に遺憾なきを期すべし。

責任を重んずる者、是真に戦場に於ける最大の勇者なり。

第七 生死観

死生を貫くものは崇高なる献身奉公の精神なり。

生死を超越し一意任務の完遂に邁進すべし。身心一切の力を尽くし、従容として悠久の大義に生くることを悦びとすべし。

第八 名を惜しむ

恥を知る者は強し。常に郷党家門の面目を思ひ、愈々奮励して其の期待に答ふべし。生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ。

第九 質実剛健

質実以て陣中の起居を律し、剛健なる士風を作興し、旺盛なる士気を振起すべし。

陣中の生活は簡素ならざるべからず。不自由は常なるを思ひ、毎事節約に努むべし。奢侈は勇猛の精神を蝕むものなり。

第十 清廉潔白

清廉潔白は、武人気質の由つて立つ所なり。己に克つこと能はずして物慾に捉はるる者、争でか皇国に身命を捧ぐるを得ん。

身を持するに冷厳なれ。事に処するに公正なれ。行ひて俯仰天地に愧ぢざるべし。

島崎藤村も戦陣訓の作成には関わったらしい。東条内閣になってから、文芸人や画家などの戦争宣伝への動員がさらに強化されたのは間違いないが、結果として全軍の、さらには日本人の生命を左右するような文章の作成に、当代きっての著名作家が名を連ねていたという事実も、私たちは忘れるべきではない。

さりとて、文章だけを見れば、どこまでも忠君愛国どころか人間としての根源的な道徳観を推し進める内容となっていて、この文章のどこをどう捻くって解釈すれば玉砕のススメ的な意味合いになるのかなかなか理解できにくいかもしれない。いかな著名な文筆家が参加していたとしても、言葉に最後の魂を込めるのはその時その折りの世の中の状況ということを物語る事象というべきなのかもしれない。

全体として流して読めば、戦陣訓に記されていることは日本帝国軍人として気高くあれということに相違ない。しかし「生きて虜囚の辱を受けず」の一文だけにクローズアップすると、全体の文意とはまったく異なる行動規範、あるいはさらに厳しい規定となって、同じ言葉が1人ひとりの目の前に立ちふさがることになる。

生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ。

この考え方の源泉は、日清戦争の頃の中国兵との戦いで、捕虜となった日本兵があまりにも非道な扱いを受け殺されて、戦場を視察した明治の元勲・山県有朋が、このような死に方をするよりはと語ったことにあるという見解もある。

八つ裂き、車裂きどころではない、さらにとうてい筆舌の及ばないほど凄惨を極める現場を目撃したことで、武士道精神に則って潔く死を選んだ方がいいといったその見解が盛り込まれたという説だ。

しかし、今や私たちは知っている。明治維新の志士たちが撃ち交わす刃の下に命を落として行ったのとは異なり、近代の、日本でいうなら明治期以降の戦争では、たとえば砲撃や爆撃の犠牲になったにしても、日清戦争のゲリラ戦で犠牲になった軍人たちよりもさらに凄惨な死に様をしていたということを。

手足が引きちぎられのみならず、眼球はえぐられ、誰だか分からないまでに顔貌は損なわれ、胴は裂け、首は体からはるか彼方に飛散する。

通常兵器と呼ばれる武器によって引き起こされる人体への被害は、そういうもの、いやもっとさらに凄惨なものなのだ。かりに日清戦争のゲリラ戦で悲惨な光景を目にしたという原体験があったとしても、40年後の戦いで全滅を前提とした攻撃、つまり玉砕や、大損害が確実視されるなかで繰り返された突入(多くの場合、万歳突撃とも呼ばれていた)を正当化することはできない。ましてや、現地の軍人たちは民間人たちに対しても、同じ玉砕精神をもって行動することを強いたのである。

戦争に良し悪しなどあるわけないとしても、軍人勅諭と戦陣訓に記された精神には大きな違いがあった。そのことについて、次の機会には考えて行きたいと思う。

最終更新: